「R7源蔵寺棚田の再生」第1回目を実施しました。

当日、朝は肌寒いくらいでしたが、良い天気で作業を進めるにあたって暑いくらいにまでなりました。

今回の参加者は、町からご協力いただいた方が5名、「六ノ里」の方が5名、合計10名でした。

今回も無事に予定の作業を行う事が出来ました。

参加・ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

それでは、当日の様子を紹介してみたいと思います。

午前9時、六ノ里集会所に集合です。

今回は六ノ里自治会長にも参加いただいたので、まずは来てくださった方々に挨拶いただき、続いて「ふるさと指導員」の私の方より、源蔵寺棚田の再生の目的と今年もお願いしますとの挨拶をさせていただきました。

今回の作業内容は現地説明の方が分かり易いので割愛し、時間になりましたので現地に向かいます。

現地に着来まして、それぞれ準備が整ったところで、本日の作業の内容についての説明を行います。

今回は、

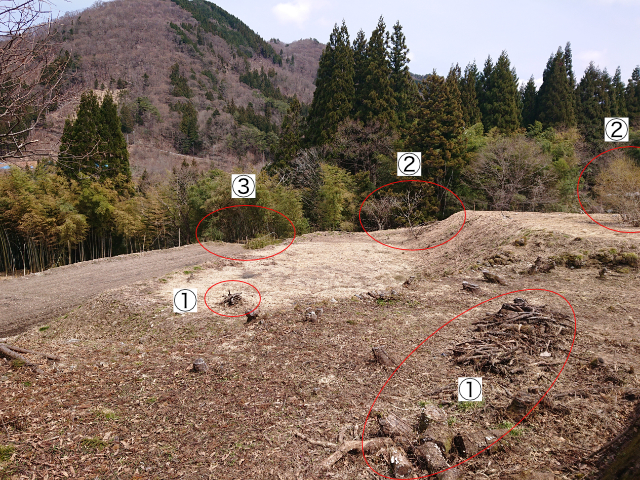

①昨年の作業で伐採し圃場や周辺に残っている残渣の片付け。

②圃場周辺の雑木の伐採。

③この冬の大雪で倒れた竹の片付け。

この3点をメインに行います。

もし、時間に余裕がある様でしたら、圃場の横を流れる用水の清掃も行います。

説明後、早速①の圃場や周辺に残っている残渣の片付けに掛かります。

圃場に残る伐採した雑木の残渣や、伐採したままの圃場外の杉の木もチェーンソーで短く切って石垣側に運びます。

片付けて直ぐは積み重ねた残渣のボリュームが目立ちますが、1年もすれば腐って小さくなってくれます。

残渣の片付けを行なっていただいてる間に、チェーンソーを使える人で②の圃場周辺の雑木の伐採と片付けを行いました。(この写真、撮れてません。)

残渣が大体片付いたところで、③の大雪で倒れた竹の片付けに掛かります。

大雪で倒れた竹と言うのは、雪の重みで途中が爆ぜる様に折れている状態です。

この状態でも下手に切ると反動で跳ね上がりますので、草刈機に竹用のチップソーを取り付けて、少し距離を取れる様にして切り倒していきます。

切り倒した竹は、今年の種蒔き後の鹿除け網の支柱として使えますので、みんなで一度圃場に運び出し、枝を払って支柱の長さに切っていきます。

払った枝や支柱に使えない太い部分は、遊歩道下の笹竹の繁茂している所に運んで捨てます。

この作業の途中で、休憩を取りました。

休憩時の写真も撮れてませんが、色々な話で盛り上がってました。

休憩後は、支柱作りは続きをしていただき、予定外ではありますが、写真の2名と私の合わせて3名で昨年伐採した桑の木の残渣を片付けました。

この場所は圃場としての再生を行う予定はありませんが、圃場を見渡せる場所ですので、観覧スペースとして活用出来たらと考えてます。

最後に、皆さんの手際が良くて時間が余りましたので、圃場の横を流れる用水の清掃を行いました。

秋の落ち葉や冬の間に雪で落ちた杉の枝で用水が埋まってました。

ここの水は、用水ですので当然飲めませんが、手や道具を洗うのには便利ですので、今後の作業の為にも、それらを取り除きました。

最後に、作業を終えての記念撮影。

1名地元の方が都合で早く帰られましたので、撮影者を除いた8名での記念撮影です。

参加いただいた皆様、誠に有り難うございました!

本日の作業を終えた圃場の様子です。

参加いただいた皆さんのご協力で、棚田としての風景が取り戻せて来ました。

今年の圃場は、今はまだ草の原っぱの状態ですが、頑張って耕地に戻してまいります!

以上が第1回目の実施報告です。

今年は雪が遅くまで残っていたので、草がまだ生えて来てませんが、来月の第2回の頃にはそこそこ伸びて来ていると思います。

次回は第2回目は5月17日に、草刈りと茅の搬出を行なう予定です。

「六ノ里地域づくり協議会 景観整備部」のサイトでお手伝いの募集案内を行いますので、興味を持たれた方は「六ノ里地域づくり協議会 景観整備部」のサイトから連絡してみてください。

多くの方に参加協力いただいて、一緒に作業できたらと思います。

きっと他では経験出来ない、面白い体験が出来ると思いますよ!