初雪が降りました。

あの暑かった夏が嘘の様に、今年も寒い冬がやってまいりました。

今回は初雪までの里山や暮らしの様子を載せてみたいと思います。

まずは、今年の紅葉の話から。

11月半ばの、ここ栃洞地区の様子。

例年なら初旬が紅葉のピークですが、今年はなかなか涼しくならず、ピークになったのは半ば過ぎでした。

夏が暑いと葉っぱが焼けてしまって綺麗な紅葉にならず枯れて落ちます。

なので、少し諦めてましたが今年は綺麗な紅葉になりました。

写真は六ノ里内の栃洞地区にある「郷土料理 栃洞屋」さん下の紅葉で、ここは毎年綺麗な紅葉が楽しめます。

そして、今年の紅葉、特にモミジが例年と少し変わっていて、なかなか落葉しなくて20日過ぎても、この通り。

でも、今年が特別だと思います。

なので、六ノ里の紅葉を見に来てくださるなら11月10日前後をお勧めします。

さて、ここからは冬前に終わらせる里山仕事の話です。

1つ目は、燻炭作り。

籾殻を写真の様にして作る燻炭は、畑の肥料として非常に有効です。

我が家でも、毎年、そこそこ大量に作ってます。

今年は蕎麦に翻弄されて後回しになってましたが、「収穫祭(六ノ里楽市)」も蕎麦の収穫の仕上げも終わりましたので、やっと行えました。

しかし、「籾摺り屋」さんに籾殻を分けてもらいに行くのが遅かったせいか、ちょっと籾殻が湿っていたみたいです。

なかなか燃え終わらなくて広げて火を消せたのは、日付が変わる頃になってしまいました。(笑)

2つ目は、梅の木の剪定です。

毎年11月終わりから12月の頭に行います。

切るのは今年伸びた「徒長枝」が主で、これには花が咲かず実もなりませんので、栄養を採るだけの全く無駄な枝なので切ってしまいます。

また、内側に向いた枝や上下で重なり合った下側の枝も切り落とします。

これらは、上側の枝の葉に隠れて日が当たらず、最後には枯れるからです。

他には、木が高過ぎると実の収穫がやりにくいので、数年後の育った樹形を考えながら、高過ぎる枝も切ってしまいます。

剪定が終わると木の下には切った枝がいっぱい散乱します。

これらは残っていると草刈りの際に邪魔になるので、丁寧に集めて決めている場所に片付けます。

3つ目は、残った草刈りも済ませます。

この場所は源蔵寺棚田再生の圃場周辺です。

写真は作業前で、大量の茅が伸びてますが、このままでも雪が降れば押し潰されます。

では何故、雪が降る前に刈るかというと、来年この下段の開墾を行う際、倒れた茅を片付けるのが刈るのも搬出するのも大変だからです。

なので、押し潰される前に刈る、と言うよりは、細かく砕いてしまいます。

そうすれば、搬出しなくて済みますからね。

で、細かく粉砕するなら愛用の強力な「ナイロン・コード」でも出来なくは無いですが、茅は硬いので燃料ばかり喰ってなかなか終わらないのです。

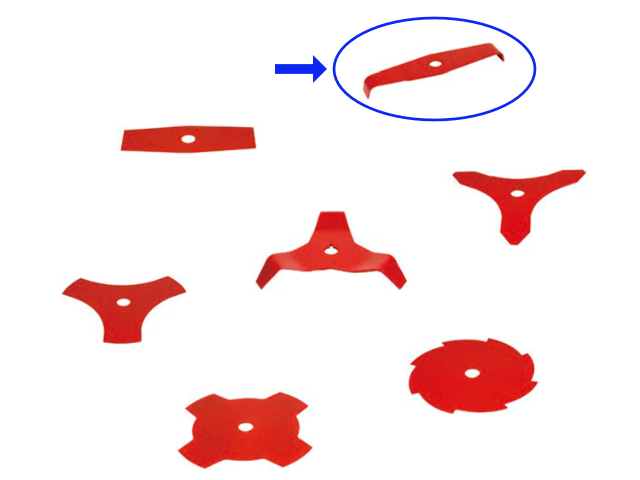

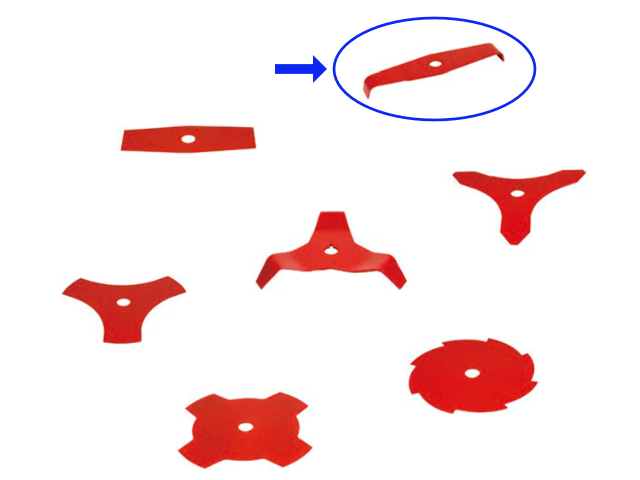

「OREGON」社のサイトの写真に書き加えてます。

「OREGON」社のサイトの写真に書き加えてます。

そこで、今年は知り合いに勧めていただいた「シュレッダー・ブレード」という、硬くても粉砕出来る刃を使いました。

写真の青丸で囲った2枚刃と、その左下の3枚刃の物が「シュレッダー・ブレード」で、刃の端が下に曲がっているのが特徴です。

「OREGON」社の製品ページによると『排気量30㏄以上で使用』となってますが、我が家の最大排気量の草刈機は27ccなので、草刈機への負荷が少ない様に2枚刃の厚み3mmのを選択。(4mmも有ります)

私が選んだ「OREGON」社の物は、ネットで安い所でも¥4,000円ほどと結構しますが、ネット上ではもっと安い他社の製品も有ります。

ですが、高速で回転する物なので精度不良による振動は体にも草刈機にも良く無いですし、材質不良で何かの拍子に刃が欠けるかもしれないなど、安さで良く知らないメーカーの物を選ぶと何かと心配です。

安い製品が絶対に良く無いとは言い切れませんが、私としてはチェーンソーの刃で使っている実績の有る「OREGON」社の製品にしました。

写真は作業の終わった圃場の様子。

そこそこの面積と思いっきり伸びた茅が伸びた場所だったので、流石に「シュレッダー・ブレード」でも時間が掛かりましたが、スッキリしたでしょ?

ついでに「シュレッダー・ブレード」を使った感想も書いておきます。

コイツは、硬い茅も蔦類もガンガン粉砕してくれて作業が早いです!

ただ、草刈機に飛散防止ガードを付けてないと、粉砕した破片が凄い速度で飛んで来ます。

刃の形状が「チップソー」の様な円形では無いので、草の中の石などの障害物に刃が引っ掛かり安いです。

そして当たると「チップソー」とは比較にならない大きなショックが有ります!

また、欲張って地面ギリギリを刈ると・・・草に隠れていた小石が刃に弾かれて、もの凄い速度で足に向かって飛んで来ます!!

で、当たると当然、凄く痛いです!!!(体験談)

私は青あざで済みましたが、最悪、骨折(ヒビ)の可能性も有ると思います。

なので、使用に際しては草刈機への飛散防止ガードの装着と安全保護具は絶対です。

異物に刃が当たった時のショックは、草刈機をちゃんとショルダーベルトで吊って、ハンドルは軽く握る様にして反動を逃す様にすると楽でした。

石飛びに関しては、石が飛んで来ない様に出来るだけ「高刈り」が良いと思います。

他にもう1つ、冬前に絶対に必要な作業があります。

それは車のスタッドレス・タイヤ(以下スタッドレス)への履き替えです。

ここ白鳥町周辺では、雪がガッツリ降ります。

特に六ノ里でも栃洞ではマイナス10℃以下になりますから、当然、凍結しますので必需品です。

私は自分で履き替えますので、雪が降りそうになってからだと手が凍えてやりにくいですし、慌てて交換して作業ミスでタイヤの脱落(最近多いみたいですね)とか笑えませんから、毎年早めに交換してます。

この写真は我が家の軽トラの物で、今年で3シーズン目。

見た目はまだまだ溝が有る様に見えますが、今年が使えるギリギリだと思います。

と言うのは、赤丸内のトレッド面の溝に有る突起が分かるでしょうか?

これが「プラットホーム」と呼ばれる物で、これがトレッド面と繋がると寿命だそうです。

写真の状態で2mmほどの段差なので、シーズンが終わる頃には繋がると思いますし、繋がらないまでも溝が浅くなってかなり性能が低下すると思います。

また、スタッドレスはトレッド面の柔らかさも重要なので、来年4年目ともなれば新品時に比べて固くなっています。

以上から、来シーズンの新品更新は必須でしょうね。

さて、タイヤ交換の数日後の11月の終わり、交換を待ってくれていたかの様に初雪が降りました。

雪が止んでから外に出てみると、残っていたモミジの葉も落ちて、こんな景色に。

今年で栃洞在住6年目ですが、こんな景色は初めて見ました!

それから暫くは降雪の無い日が続きましたが、約1週間後の夕方から、写真の様に本格的に降りました。

みるみるうちに積もって、

翌朝には、六ノ里全体が雪景色になりました。

特に栃洞界隈では、下の集落より降り積もるので約30cmくらいの積雪でした。

写真を見て『激しく降ったって言う割に、山に雪が少なくない?』と思われると思いますが、実は写真は3日後の物で、翌日からの好天でだいぶ溶けました。

以前は、雪がいっぱい降ると景色が見たくて出掛けましたが、最近は用事が無いと寒いので出掛けないのです。笑)

これから3月の終わりくらいまで、雪の中の生活が続きます。

朝起きると約40cmの積雪で雪掻き必須、なんて日が続いたりします。

まぁ、大変と言えば大変ですが、これも慣れです。(笑)

花や山菜がいっぱいの六ノ里の春を楽しみに頑張ります!