5月に蒔いた夏蕎麦の「北早稲」。

その収穫を行いましたので、記事にしたいと思います。

で、本題の前に、いつもの前置きを少し。

ここ栃洞はR4年に「郡上市景観百景」に認定され、毎月第1日曜日に景観整備活動を行なって来ました。

今月の景観活動では、男性陣は岐阜ロードプレーヤーの草刈りとして道路沿いと、桜公園の下草刈りを手分けして行い、女性陣は栃洞集会所周りの植栽の植え替えと、写真のグリーンカーテンの準備を行ないました。

このグリーンカーテン、今まではアサガオで行なってましたが、ここでは夜が寒いからか一向にカーテンになりません!

なので、今年からはゴーヤです!

夏本番になるとグリーンカーテン+食材となるって訳です。(笑)

午前中いっぱい作業を行い、ここ栃洞では終わったら皆んなでお昼を一緒に食べます。

これは景観整備活動を始めてからでなく、昔から、だそうです。

食事のメニューは季節に合ったもので、5月は地区で栽培しているタラの芽や他の山菜の天ぷらに山菜の炊き込みご飯、今月は暑いので素麺に季節の野菜、といった具合。

そして、今年からは食事会に合わせて、地区の方々の「お誕生日会」を行なってます。

お誕生日ケーキは地域の方の手作りで、毎回趣向を凝らしてくださってます。

お昼の食事の準備もこのケーキも、地域のご婦人方がご厚意で協力してくださっていて、本当に感謝しかないです。

この様な会は年配の方から若手(といっても40代ですが)が一堂に揃って、色々気兼ね無く話せる貴重な場です。

こんな地域が一丸となれる気風を、大事にしていきたいと思います。

さて、ここから本題の夏蕎麦収穫の話になります。

7月9日、朝から刈り取る気が満々でしたが、夜から朝方に雨が降って、蕎麦が濡れていて刈れません。

なので、乾く間の午前中は、我が家の田んぼの取水箇所の片付けを行いました。(なんか、まだ前置きになっているかも・・・)

写真の岩がいっぱい有る所は、本来、蛇篭になっていたらしいのですが、金属の網の部分が錆びて無くなっていて、先日の大雨で岩が流れ広がって、細かい石や砂で取水口が埋まってました。

このままでは田んぼに水を送れないので、岩は元の位置へ、細かい石や砂は掻き出しました。

蛇籠の部分はホームセンターで網を買って来ましたので、近いうちに覆う予定です。

*蛇籠とは、金属の網や針金を編んだ物で岩を囲って塊にしたもので、強い水流を受け止めて流れを弱くする様な役目があるそうです。

さて、お昼を食べて蕎麦も乾いただろうから、いよいよ刈り取りに。

愛車の軽トラに、昨年蕎麦用に改造したバインダー「SO-Binder」を載せて現地に。

*この「SO-Binder」とは何か?

詳細は以前の記事「バインダーの改造」と「バインダーの改造、その後」をご覧ください。

刈り取る夏蕎麦の圃場です。

例年なら黒化率(蕎麦の実が熟して黒くなった比率)が70〜80%で刈りますが、今年は協力いただいている、そば茶寮文福笠井さんからの提案で早刈りします。

なんでも早刈りすると殻を向いた実が綺麗な緑色で、それの蕎麦粉で打った蕎麦も綺麗な色で味わいが深いそうなのです!

美味しくなると聞いたなら、食意地が張っている私は素直に従います!!(笑)

軽トラからバインダーを下ろし車輪を組み替えます。

この車輪に変えるのは、畝に合わせて車輪のトレッドを広く、また刈り取り位置を畝の上に合わせる為です。

その辺りも興味があれば、以前の記事「バインダーの改造」と「バインダーの改造、その後」をご覧ください。

刈り取り中の様子。

とは言っても、ここまであまりにも気持ち良く刈れて、残りはバインダーの前の奥までの1列分で終わりですが。(笑)

昨年は、夏の暑さと種蒔きの密度が狭くて、倒伏して蕎麦同士が絡まっていたので、このバインダーが使えませんでした。

今年は畝の幅や種蒔き量を変えたので生育も理想状態で、気持ち良くバインダーで刈り取りが出来ました。

開始から約30分で、刈り取りが終了。

このバインダーの導入目的は刈り取り効率アップでした。

植えた量は半減してますが、ここの圃場、約2aが30分で、一昨年、約半日以上掛かった事を考えれば大成功だと思います。

なお、懸念していた『刈り取った束を車輪が踏む件』については、やはり改良が必要。

頭の中には構想が出来てますので、秋蕎麦の収穫に向けて行う予定です。

刈り取った蕎麦の束は、今回は島立てしませんので自宅に搬送しました。

午前中から刈り取って昼から脱穀する事が理想ですが、先に書いた様に濡れていて昼からの作業となって時間が無いので翌日の脱穀となります。

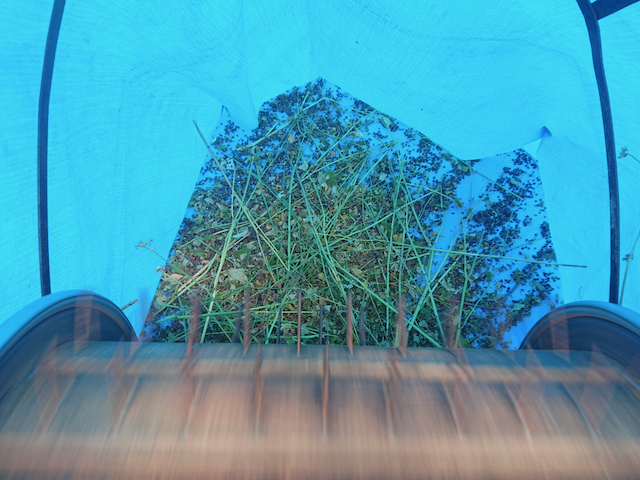

ただ刈った束を積み重ねておくと、葉や茎の水分で実が蒸せてしまうので、写真の様にブルーシートに広げておき、夜間は包んでしまっておきます。

日暮までにはまだ時間があるので、刈り取りの終わった圃場の草刈りをします。

今月末には秋蕎麦を撒きますので、それまでに雑草や刈り取った蕎麦の株がこなれる様にと行いました。

翌日7月10日、昨日刈った蕎麦を脱穀です。

昨年同様、足踏み脱穀機で蕎麦の実にしていきます。

黒化率が50〜60%ぐらいなので、昨日の搬送の際もでしたが、刈った束を持って動かしても実が落ちなくて助かります。

島立てすると茎が枯れますので、脱穀の際に折れて実が落ちる所に大量に貯まって、それを再々取り除く手間があるのですが、島立てしなかったので、茎が瑞々しくて折れて貯まらないのは良かったです。

脱穀した物には、葉っぱや切れた茎、蕎麦の花のかすがいっぱい含まれてますので、写真の篩で大まかに取り除きます。

ですが、この作業は案外時間が掛かります。

この後の工程は唐箕で風選を掛けますが、、午後からの予報では天気が不安定。

急に雨雲が広がって雷雨も困りますので、今日は脱穀までとし、後は車庫の屋根下で残った分別作業を行います。

7月12日、昨日は外せない用事が有ったので、1日空いての唐箕作業です。

写真の様にブルーシートを敷いて、その上に唐箕を置きます。

そうしないと写真の様にいっぱいゴミが出て来ますので、後の掃除が大変です。

唐箕には1番良い実の出口と2番目に良い実の出口がありますので、それぞれの出口に箕を置いて風選した実を受けます。

これが1番の出口から出てきた一番良い実です。

種蒔きした時の残りが少し有ったので比べてみましたが、2割ほど大きい実になってました。

風選した実は写真の様にブルーシートに広げて乾かします。

秋でしたら天日に当てて乾燥させますが、この夏の炎天下では温度が上がりすぎて、きっと実が焼けてしまいます。

これは良くないので、車庫の屋根の下で、風に当てて乾かす様にします。

さて、収穫量ですが、今年は約5キロ。

昨年は10キロ弱でしたので、昨年の半分です。

しかし、昨年は畝に2列撒きでしたが、倒伏対策で畝に1列としましたので、単純計算で半分は妥当なのかと。

とは言っても、圃場の面積からの標準収穫量(約13キロ)からすると少な過ぎるので、何か考えないとならないかな・・・。

まぁ、販売する訳じゃ無いので、このままでも良いかと思ったり。(笑)

以上で、夏蕎麦の収穫の記事はおしまいです。

またいろいろと課題が出て来ましたが、より良い結果を目指して頑張っていきます!

<追記>

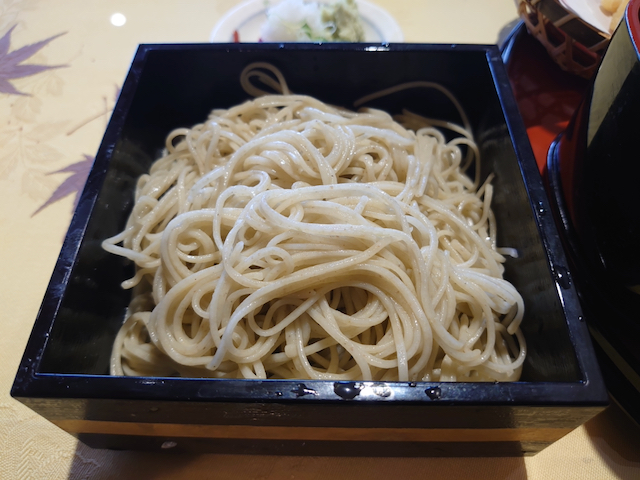

昨日、7月17日に、そば茶寮文福笠井さんで収穫した夏蕎麦を製粉して打っていただき試食しました。

笠井さん曰く『夏蕎麦にしては甘くて美味しい』との事。

確かに甘味が有って風味も良く美味しかったです。

これが有るから栽培の励みになります。

今月末から始まる秋蕎麦の栽培、頑張りましょう!!