前回の記事はハーベスタの整備を紹介しました。

今回は稲刈りに使用するバインダーの整備を記事にしてみたいと思います。

その前に、いつもの前置きを少し。

毎年9月7日は栃洞白山神社の例大祭です。

朝から地域総出で、境内や本殿、拝殿の掃除を行い祭礼の準備を行います。

掃除が終わるとキリコ灯籠を吊るした後、拝殿にゴザを敷き、祭壇を設置してお供物を飾ります。

神事の際に座る床几を並べて、準備は終了。

午後から神事を執り行ないます。

神事とその後の直会の様子は、去年も紹介しましたので省略。

もし詳しくお知りになりたい方がおられましたら、去年の記事をご覧ください。

と言いますか、神事には出席してますので写真を撮れませんし、直会は何かホッと気が抜けたのか撮ってません。(笑)

そして祭礼の夜には拝殿踊りが開催されます。(詳細は去年の記事を参照ください。)

先日の平谷白山神社の拝殿踊りもでしたが、今年は多くの方が来られて、拝殿に上がれない人が出るくらいでした!

拝殿踊りには、近隣の方だけでなく、遠方からも来られますが、今年、一番遠方から来られた方は、なんとイタリアから。

どういう縁で来られたかは、私、外国語が苦手なのでよく分かりません。

しかし、拝殿踊りも拝殿に上がって踊りの輪に加わって踊っておられました。

そして、拝殿踊りの後の恒例の栃洞屋での宴会にも参加いただき、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。

日本とイタリア、全く文化の違う人同士でも、ここの祭りには通じ合える様な空気感が有るのかもしれません。

さて、それでは本題に入ります。

まずは今の田んぼの様子から。

我が家の東の田んぼも、こんな感じに。

上の田んぼも順調に育ってます。

餅米のタカヤマモチも、

コシヒカリも、稲穂が垂れてます。

こうなれば、そろそろ稲刈りの時期となります。

稲穂が実るのにはたっぷりの水が必要ですが、もう十分実ったので必要ありません。

稲刈りに向けて、水口を切って田んぼの水を抜きます。

水が溜まっていると刈った稲束が濡れてしまって良くないですし、あまりにぬかるんでいると、これも良く無いので、稲刈りの日を決めたら早めに抜きます。

上の田んぼも、水口を切って水を抜きます。

水を落としたので、あとは稲刈りまでに乾いて良い具合になるのを待つだけです。

そして、稲刈りの日を決めたら、それまでにバインダーの整備を行います。

『さぁ刈るぞ!』となって、不具合が出たら何ともならないですからね。

今年もお隣にお借りした、クボタのバインダー RB30です。

昨年の稲刈り後に必要箇所への給油は行ってますが、各部のオイルはそのままにしてますので、今回の整備のメインはオイル交換になります。

作業後にオイル交換していない理由は、稼働して熱が入るとオイルは酸化しますし、1年置いておくと気温差で内部が結露してオイルに水分が混ざる可能性もあります。

これらはオイル品質の劣化の原因なので、使う前に換えてあげたいのです。

なお今回、ミッションケース、チェーンケース、結束ケースのオイルも交換しますが、これらは交換の推奨時期が取扱い説明書に記載されてますので、それに満たなければ毎年行う必要は無いです。

では、オイル交換の作業に入ります。

まずはミッションケースのオイルから。

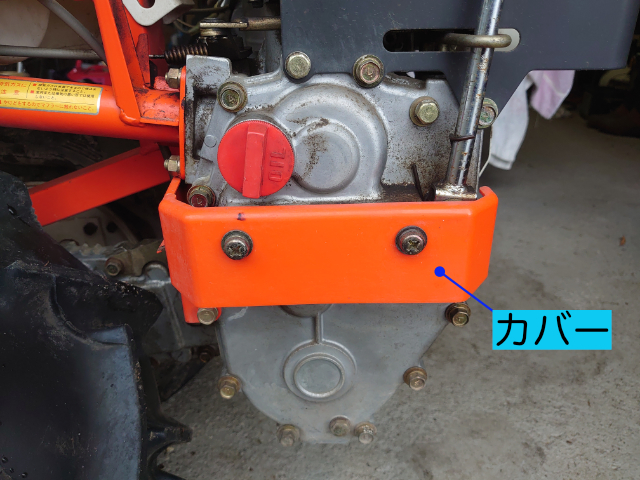

作業を行うのにカバーが邪魔なので外します。

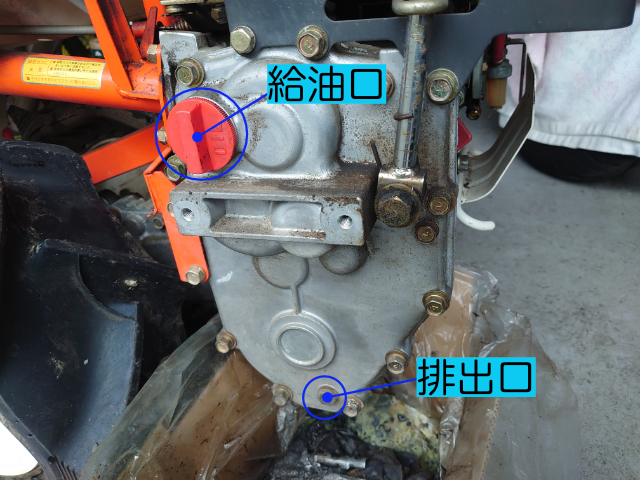

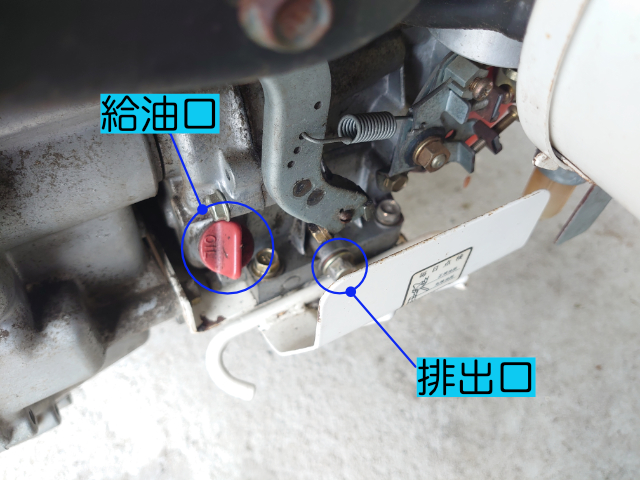

ミッションケースの給油口と排出口は写真の通り。

カバーを外す理由は、給油口周りに付いたオイルを拭き取り難いからです。

油分が残っていると滲み出たものか分かり難いですし、汚れも付着しやすくなります。

次に、排出口の下に「廃油処理箱」をセットします。

オイル交換と言えば、昔は廃油トレイに抜いて、抜いた廃油は大きめの缶に入れておいて、ある程度溜まったらガソリンスタンドで処分してもらう、これが普通でした。

これなら、そのまま古いオイルを抜いて、燃えるゴミ(自治体の規定による)に出せますから、廃油を缶に移す際に『こぼして床の掃除が大変!』なんて事もありません。

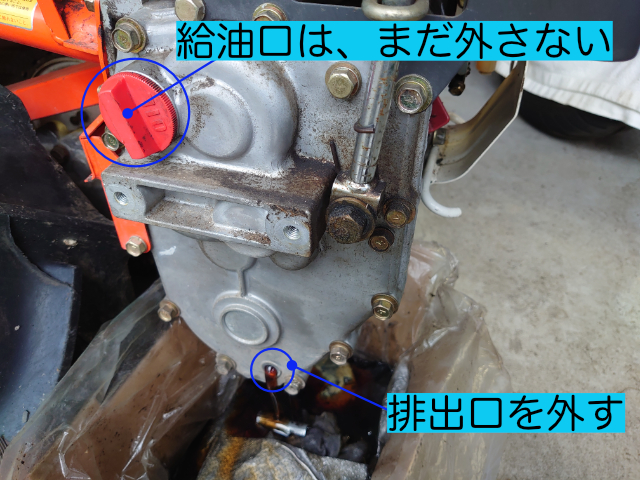

次にオイルを抜く為に、排出口のボルトを外します。

ただし、この時、まだ給油口は外しません。

と言うのは、給油口を外してから排出口を外すと、一気にオイルが出るからです。

給油口を閉じたまま排出口のボルトを抜けば、中がある程度負圧になるので一気に出ないので、排出口のボルトを持った手にオイルが掛かる事も少なく、慌てずに作業が出来ます。

排出口のボルトを外したら、給油口を開けて古いオイルを全部排出させます。

オイルが入っている箇所は、このミッションケースもですが、完全密閉では無いので、そのままでもオイルは出てきますが、抜け出てくる速度が違うので給油口を開けた方が作業性が良いです。

古いオイルの具合を目視と手触り、後、匂いを確認します。

長年使って、その間交換はしてないと聞いてましたが、ほとんど汚れは無さそうです。

目視の理由は、金属粉が多かったら中が摩耗していたり、金属片が有れば内部の破損が考えられますし、白濁(乳化)していたら、どこからか水が入り込んだ可能性が分かるからです。

指で触る理由は、オイルは劣化が進むと粘度が落ちるので、新品のギアオイルと触り比べれば劣化の度合いが分かるのです。

今回は新品のオイルと同等の粘りもありますが、酸化した匂いがしますので、まぁ交換して妥当かと。

古いオイルが出てしまうのを待つ間に、排出口のボルトと給油口をパーツクリーナーで洗浄しておきます。

特に排出口のボルトとワッシャの間に小さなゴミが入っているとオイル漏れの原因になりますので、そこは丁寧にやります。

古いオイルが出て来なくなったらウエスで拭いて、排出口のボルトをねじ山の半分くらい手でねじ込んで、パーツクリーナーで洗浄します。

これは排出口のボルトのワッシャとミッションケースの間にもゴミを入れない為です。

排出口を適度な力で締め付けたら、次はギアオイルを入れます。

使うオイルは、これです。(今はパッケージが変わったみたいです。)

ホームセンター「コメリ」のオリジナル商品で、4Lで¥4,500円。

オイルを選ぶ際に重要なのは『規格が同等以上か』です。

このオイルはSAE90のGL-5で純正オイルと規格が同じなので、これで問題無いです。

新しいオイルを入れたら、給油口を閉めて、排出口、給油口共に、今一度パーツクリーナーで洗浄しておきます。

こうしておけば、万が一オイルが滲んで来てもすぐに分かるからです。

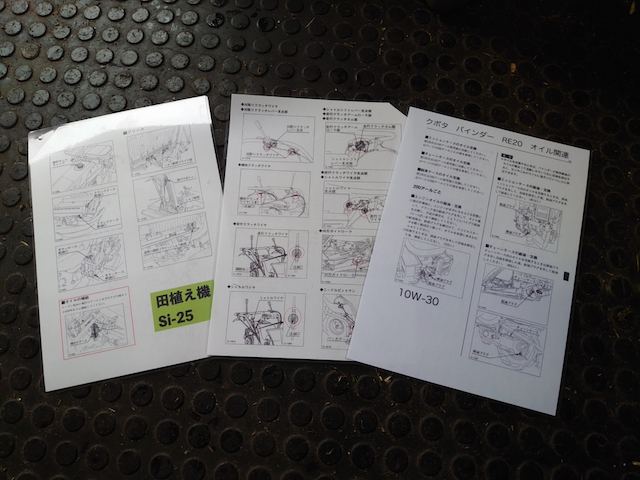

ちなみに、整備をする際に必要な情報、例えばオイルの量だとか、排出口、給油口の位置などは取扱い説明書に記載されてますので、それを見ながら作業を行ないます。

ただ、それぞれの作業に必要なページは限られるので、私は写真の様に、必要な箇所だけを印刷してラミネートしてます。

こうしておけばオイルで汚れた手で触っても大丈夫ですし、保管しておく際も傷んだりしませんから便利です。

なお、取扱い説明書が無い場合は、メーカーのサイトでPDFデータが手に入る事があります。

またメーカーサイトに同じ型番の物が無い場合は、問い合わせると参考に出来る機種を教えてもらえます。

ミッションオイルの次は、チェーンケースのオイルを交換します。

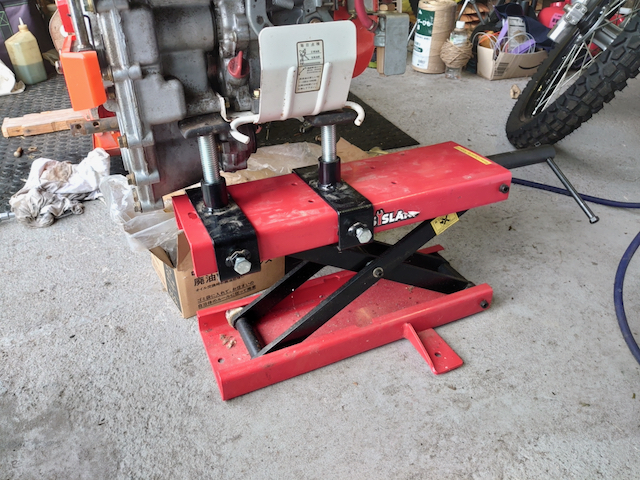

チェーンケースの給油口と排出口はタイヤの奥に有るので、写真の様にジャッキで持ち上げてタイヤを外します。

その際、先端部のデバイダーを痛めない様に、写真の様に木材などを入れて浮かしておきます。

タイヤを浮かせたら、ベータピンを抜いてタイヤを外します。

これがチェーンケースの排出口です。

オイルを抜くにあたっては、まず排出口の下に「廃油処理箱」をセットします。

ここはタイヤの裏側で使用後の洗浄でも泥を洗い流せて無いので、外す前に丁寧に汚れを取り除きます。

綺麗になったら排出口のボルトを外します。

使う工具はこの機体では22mmのボックスレンチです。

オイルが流れ出したら、給油口のボルトを外します。

こちらも排出口同様、泥で汚れてますので、外す前に綺麗にしておきます。

オイルが排出される間に、排出口、給油口ともにボルトを洗浄しておきます。

古いオイルが排出されたら排出口のボルトを締め付けます。

締め付ける際に半分ほどねじ込んでパーツクリーナーで洗浄します。

排出口を締め付けたら、次はオイルを入れるのですが、給油口が小さくてオイルジョッキのノズルの先が入りません。

こんな時は穴に無理矢理押し込める太さのホースが有れば、それをノズルの先に付けて入れれば良いのですが、そんな都合の良いホースが手元に有りませんでした。

そんな時はジョウゴを作ります。

ボール紙でも良いのですが、少し勿体無いけど、私は耐水ペーパーを使います。

これだとオイルが浸み込みにくくて、オイルに濡れてコシが弱くなり難いのです。

*コシが弱くなると形状が壊れて、溢れる場合があります。

新しいオイルを入れたら給油口のボルトを取り付けて、排出口と共に、今一度パーツクリーナーで洗浄しておきます。

最後にタイヤを取り付けて、ここは終了です。

チェーンケースの次は、結束ケースのオイル交換です。

結束ケースは地面スレスレに位置するので、そのままでは排出口の下に「廃油処理箱」をセット出来ません。

なので、先端部の下に「廃油処理箱」以上の高さのスペーサー(写真では杭の束)を入れてから、「廃油処理箱」が入るまで機体後部をジャッキで持ち上げます。

「廃油処理箱」をセットしたら、排出口の下がフランジ状になっていて廃油が溜まるので写真の様に養生します。

これ以降の工程は、ミッションケース、チェーンケースと同じなので省略します。

続いてはエンジンオイルの交換。

これは毎年行った方がベストですが、年に一度の使用なので、オイルの量と劣化具合を確認して必要があればで良いかもしれません。

手前の白いガードが外せると良いのですが、エンジンマウントなので外せません。

養生出来る隙間も無いので、このまま「廃油処理箱」をセットして交換します。

オイル交換の工程は、ここも同じなので省略です。

ただ他と比べて廃油が機体を流れるので、交換後のパーツクリーナーでの洗浄は念入りに行います。

以上で、オイル交換は全て終了。

あとはジュート紐(稲を縛る紐)をセットして結束機の動作確認をして、刈り刃の動きを確認して作業前整備は完了です。

と、バインダーの準備は万端ですが・・・

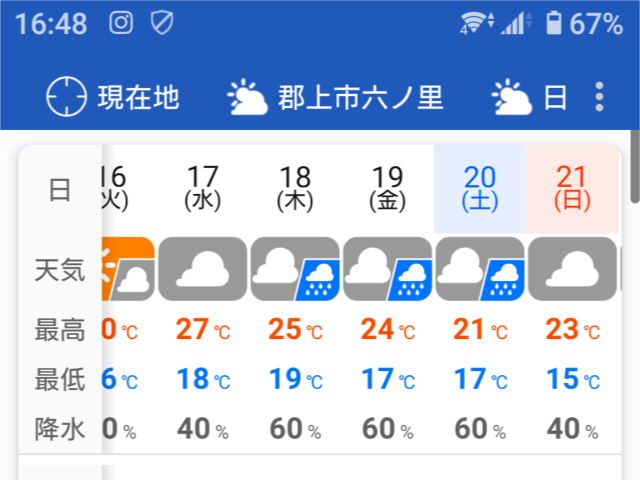

来週末に稲刈りを予定してますが、天気が悪そうです。

果たして、予定通りに稲刈りできるのでしょうか?・・・・