第2回目に向けての事前準備として、5月7日に排水溝の施工、8日に圃場の雑木や茅の抜根を「岐阜県ふるさと水と土指導員」の制度を活用して行いました。

今回は、その様子を記事にしてみたいと思います。

まず最初に、昨年、4月に排水溝の施工、6月に抜根と2回に分けた作業を2日続けて同時期に行ったのかについてお話しします。

昨年の抜根後の圃場の様子です。

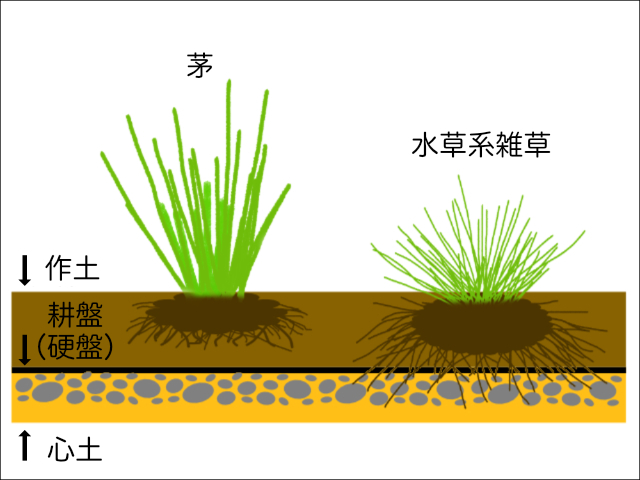

昨年の圃場は水草系の雑草が多く、バックホーで起こしてもらうと写真の様に大きな雑草と土の塊になってしまいました。

これは水草系の雑草は茅に比べて根が深く硬盤層にまで達しているので、バックホーで引っ掛けると根ごと起きてしまいうからです。

その結果、大きな穴が全体に出来てしまい、また硬盤の大きな石も表面に出て来てしまっているので、耕運機やトラクターを入れての処理が出来ず、結果、ほぼ毎日、1ヶ月にわたって人力で処理する事になりました。

しかし、昨年の最初に、この上の池になっていた圃場の水を止めました。

この写真は昨年の抜根時の物ですが、その結果、この時点でも赤丸で囲った部分の見え方の違いで分かる様に、草の生え方が違っています。

そして、昨年の作業時に何回も草刈りを実施したので、かなり水草系の雑草が少なくなっています。

試しに木の根の無い所を耕運機で耕してみた(中央の色の変わっている部分)ところ、木や茅の根の抜根は必要ですが、それ以外は軽く表面をバックホーで掻いてもらうだけでいけそうです。

よって、昨年までとはやり方を変えて、今年は同時期に行っていただく事にしました。

施工は今年も「六ノ里棚田米生産組合」を通しての依頼で、地元の土木工事会社に無理を言って2日間の連続作業を請け負っていただきました。

まずは5月7日の排水溝施工の様子です。

最初の部分は、元々の畦に合わせて既存の排水溝に繋げる為に、そこから掘ってもらってます。

排水溝を掘った土で畦を構成してもらってます。

昨年も書きましたが、この圃場を田んぼとして活用する場合でも、こうする事で圃場への湧き水を防ぐ事が出来ます。

多少、工作面積は減りますが、稲刈り時にぬかるんで上手く刈れない問題(棚田では良く有る事)も起きません。

完成した排水溝です。

上の池になっていた圃場の水を止めて1年が経ちますが、溝を掘ったところ、写真の箇所から湧き水が出て来ました。

続いて5月8日の雑木や茅の根の抜根作業の様子です。

抜根する木の根には写真の様に、目印にピンクのテープを、

茅の株の部分には、竹の杭にピンクのテープ巻いた目印を施してます。

(この作業は、耕運機で試した際に行ってあります。)

写真の奥が通路ですので、手前の部分から行ってもらってます。

抜根してもらった木の根、茅の根は、畦部分に除けてもらってます。

上にも書いた様に、今年は基本、木と茅の根の抜根を行っていただき、それ以外の場所はバックホーで軽く引っ掻く様にしていただいてますが、それでも大きな凸凹が出来る部分もありますので、ある程度均してもらってます。

抜根した木の根です。

こちらは抜根した茅の根です。

これらは、次回、第2回目の作業時に圃場から撤去します。

作業の終わった圃場の様子です。

冒頭の昨年の圃場の抜根後の写真に比べて、状況が良いのが分かると思われます。

次回まで、まだ日にちが有りますので、いっその事、一度耕運機で耕してしまおうか思案中です。

以上、第2回目に向けての事前準備の様子でした。

次回の「源蔵寺棚田の再生」第2回目は5月17日(土)予備日として翌日の18日です。

「六ノ里地域づくり協議会 景観整備部」のサイトでお手伝いの募集案内を行いますので、興味を持たれた方は「六ノ里地域づくり協議会 景観整備部」のサイトから連絡してみてください。

多くの方に参加協力いただいて、一緒に作業できたらと思います。

きっと他では経験出来ない、面白い体験が出来ると思いますよ!