秋蕎麦の種蒔きと草刈りの日々の中、時間の合間でちょっとした工作をしましたので記事にしてみたいと思います。

が、その前に、いつもの前置きを少し。(笑)

残っていた「そば茶寮文福笠井」さんの下の圃場、本当はお盆前に種蒔きの予定でしたが雨に祟られて延期で、やっと出来ました。

まず、耕運機で耕して、レーキで均して。(8月16日)

畝立て専用機を倉庫から出して、軽トラに積み込んで圃場へ。

と来たら、普通は畝立ての様子ですが、いきなり種蒔きの終わった写真。(8月17日)

今年の六ノ里は暑くて暑くて、もう早く終わらせたくて・・・撮り忘れたのです。

まぁ、過去の記事でいっぱい書いたので、無くても良いかと。(笑)

これで今年の秋蕎麦の種蒔きは完了!!!(やっと終わった・・・)

さて前置きはここまでで、ここからが本題。

まずは沢水のパイプの修理。

我が家では、先達さん(我が家の前の住人の方)が農舎の前まで沢水を引いておられます。

この沢水、畑仕事で汚れた衣服や手袋から鍬や鋤簾、農機整備で油で汚れた手などなど、ちょっと洗うのに重宝してますが、先日、草刈りをしていて水が漏れているのを見つけました。

土の中からピューっと軽い放物線を描いて、です。(笑)

漏れている箇所を掘って見ると水が漏れない様に細工してありましたが、多分、今年の大雪が消える際、雪が土を引っ張って接続部が抜けかけて漏れ出したのだと思います。

漏れなければ良いので同じ様に直そうかと思いましたが、また大雪が降って同じ様になるのも癪なので配管用の部品を利用して直しました。

太いパイプの外径が塩ビ管の75mmに近かったので、塩ビ管の端末を止める部材をベースに、接続する塩ビの太さに近い塩ビ管の接続部品を使って写真の物を制作。

これをシリコン・コーキング剤を塗ってから太いパイプに打ち込み、このままでもまず抜けては来ないと思いますが、念の為に、抜け止めでビスで入れてから接続部をシリコン・コーキング剤で固めてます。

シリコン・コーキング剤がほぼ固まるまで2日ほど放置して、農舎に引いてある塩ビパイプを接続し埋め戻しました。

施工後、1週間以上経ちますが漏れてきて無いので、まず大丈夫かと。

次は野菜苗を育てる際の苗箱カバーの製作です。

通常、白菜などはポットで苗を育て、それを畑に定植して防虫ネットを掛けます。

が、苗を作る際にも蝶々などが飛んで来て苗に卵を産みます。

となると、いくら定植後に防虫ネットを掛けても意味が無くなるので、育苗用の苗箱カバーを作ります。(前から作れと言われてましたが、やっと気分が乗って製作)

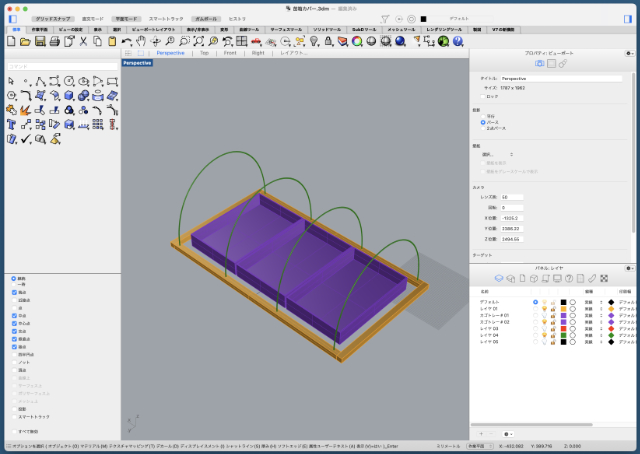

まずは使う苗箱のサイズを調べて、仕事に使うCADで必要な材料のサイズを出します。

簡単な物ですから、わざわざCADを使う事も無いのですが、たまには使わないとCADの使い方を忘れてしまうので。(笑)

30mm角の木材を買ってきて、CADで出した寸法にカットして。

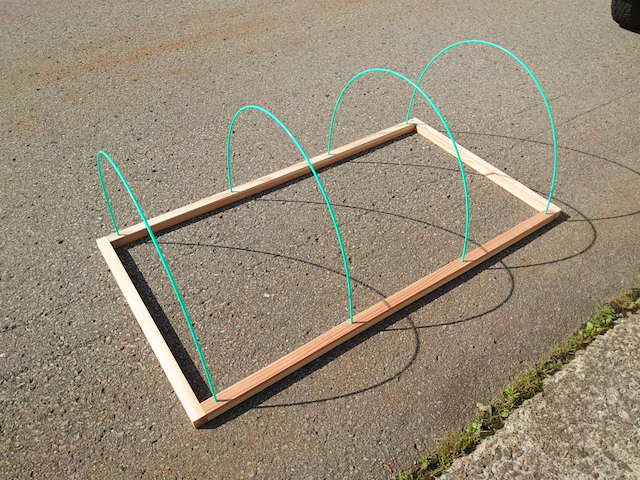

木材にダンポールを差し込む穴を開けてから、ネジで固定したら完成。

ダンポールを差し込むと、写真の様になります。

仕舞う際は、ダンポールを抜いて木製のフレームに縛り付ければ場所も取りません。

使い方は(説明するまでも無いかと思うけど)、「カゴトレー」に苗のポット入れて並べたところに、これを被せて、

そこに防虫ネットを被せて使用します。

写真は防虫ネットを石で固定してますが、これは使用状態を説明するための仮。

実際は防虫ネットを必要な大きさに切って被せて、画鋲で止めると良いかと思います。

これを作った理由(気分が乗った理由)は、今まで我が家で育苗する際は、そこらに有る物で適当にやってましたが、来年「源蔵寺棚田の再生」で皆んなで苗を育てて白菜を作ってみようと思っているからです。

その際に、育苗中に虫が卵を産んで、『虫だらけ、食い跡だらけになるのもなぁ』と。

参加者の中には、虫がダメって方も居るかもしれませんし。

最後に。

お盆が過ぎて六ノ里では、朝晩涼しくなって来ました。

今日、8月18日、種蒔きの終わった圃場周りの草を刈って来ましたが、空にはこんな秋を思わせる雲が。

六ノ里より下(しも)の集落の田んぼでは、稲穂も出揃って来て。

その上を「アキアカネ(赤とんぼ)」が乱舞してます。(この写真では見えませんが)。

もうすぐ秋が来て、稲刈りの季節になります。

そして稲刈りが終わったら、蕎麦の刈り取りにもなります。

あと少し、草刈りにも頑張っていかないとなぁ。(笑)