我が家の米づくりには欠かせないハーベスタ。

脱穀に向けての整備を行いましたので、記事にしてみたいと思います。

例年なら脱穀の前の空いた時間で整備を行うのですが、今年はその時期は本業で時間が取れそうにありません。

今はまだ、稲穂が垂れ終わったくらいで、稲刈りは9月の半ばくらいですから、かなり早い時期の整備ですが、蕎麦が一段落した今、時間のあるうちにやっておこうと言う訳です。

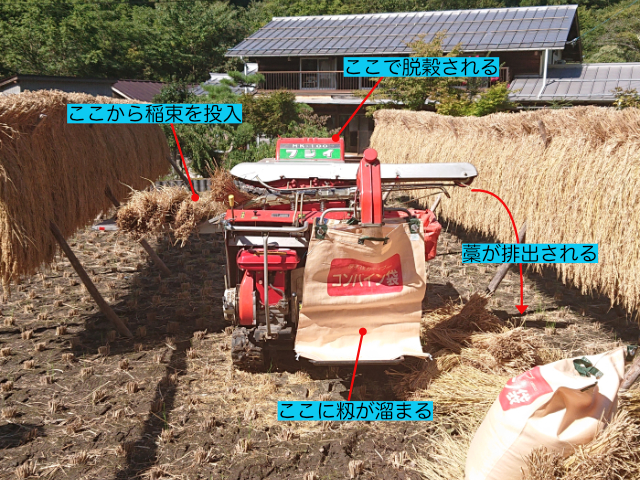

ところで、ハーベスタってご存知ですか?

ネットで検索すると林業で使う機械が出て来ますが、米作りに使う『ハサ掛けした稲束を脱穀する機械』の名称でもあります。

我が家のハーベスタは「フジイ MK- 100」。

製造は「藤井農機製造株式会社」、現在の「フジイコーポレーション株式会社」です。

なお、各部が全く同じ形状の「大島 MK100」が仲間の所に有りますが、これのOEMではないかと。

どちらにせよ昭和の古い機械ですが、ちゃんとメンテナンスしてあげれば、電子部品が無い分、長く使えます!

では、なぜネット検索で出て来ないのでしょう。

それは、現代の稲作はコンバインで刈取りから脱穀まで一気に行うのが主流で、写真の様にハサ掛けしません。

ハサ掛けしませんから、当然ハーベスタは使われない訳です。

つまり、過去の米づくりに使う機械だからです。

しかし、我が家ではハサ掛けを行います。

理由はハサ掛けすると茎の養分が籾に落ちるのと、天日に干す事とで旨味が増すと言われているからです。

なので『せっかく米作りするなら、少しでも美味しい方が良いかな』ぐらいの感覚ですが、昔の方法をやってます。

そんな米作り、私は『昭和の米作り』と勝手に言ってますが、それにはハーベスタが必需品なのです。

ちょっと脱線しましたが、ここから整備の話です。(笑)

いきなり、各部を外した点検中のハーベスタの写真です。

まずは各部の動作確認をして、昨年使用時に気になった所の修理を行います。

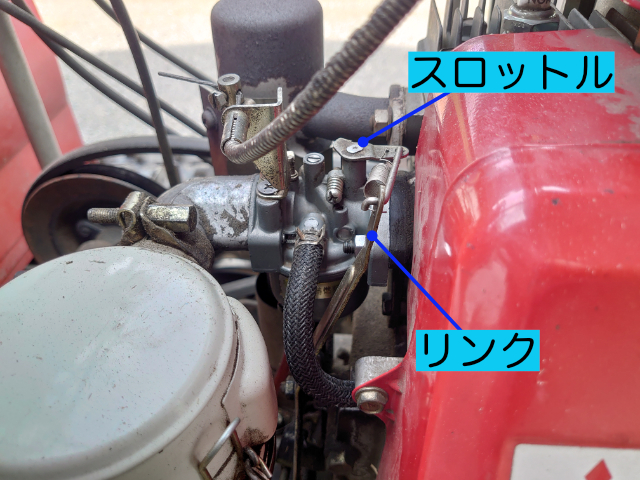

昨年気になったのはエンジンのハンチング。

ハンチングとは回転が高くなったり低くなったりを繰り返す現象で、だいたいキャブレターのエア通路が詰まり掛けている場合が多いです。

*なお、「ガバナー」(負荷が掛かるとエンジン回転数を補正するという機構)の不具合で、反応がシビアになってハンチングに似た症状を起こす場合もあるようです。

それと、エンジンの回転を上げてみると『米』を脱穀する回転は良いのですが、それより高回転の『麦」の回転まで上がりません。

まぁ、麦は作って無いのでこのままでも良いのですが、何かが異常で起きているので、もっと悪くなって『米』を脱穀する事が出来なくなるとマズいです。

この現象は、多分、メインジェットが詰まりかけているか、燃料の供給に問題が有るか、と考えられます。(*点火系の可能性も有りますが・・・)

なので、まずはキャブレターを分解清掃しました。

結果はハンチングは直りましたが、高回転の不具合は多少良くはなっても、完全には解消出来ませんでした。

となると燃料供給系が考えられますので、燃料パイプ、燃料コックを点検しましたが異常が無いので、点火系かもしれません。

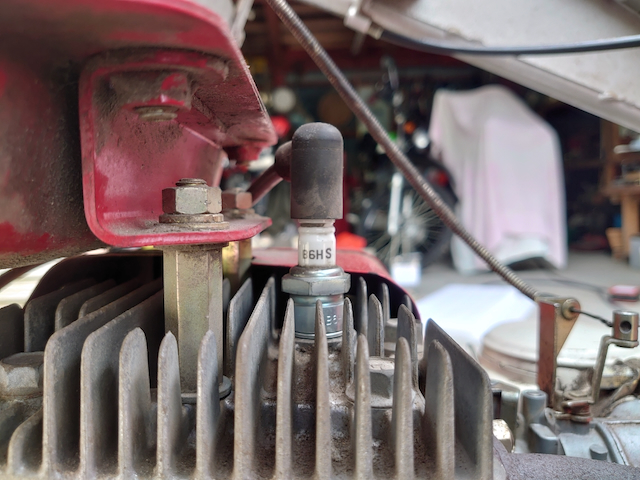

キャブレターに問題が無いので、点火系を点検します。

上に書いた様に、高回転(と言っても2,500rpmくらい)で回らないなら、その時点でプラグに正常な火花が飛んで無いのかもしれません。

正常な火花が飛ばない理由は、プラグの劣化か、極稀ですが点火コイルの劣化が考えられます。

なので、まずはプラグを外して目視でチェックしてみると、そこそこ電極に摩耗が見られたので交換しました。

それから、点火コイルも専用工具で火花の強さを確認しましたが、これは大丈夫でした。

この時点で回転は上がる様になりましたし、ハンチングも収まったのでオイル交換してエンジン系は整備終了。

*追記

点火コイル近辺にある「イグナイター(点火時期を進める部品)」に不具合があると高回転が回らなくなり、完全に壊れるとプラグに火花が飛ばなくなって始動も出来なくなるそうです。

我が家のも「イグナイター」の可能性が高いので交換するつもりですが、古い機械ですので当然純正部品は手に入りません。

ですが、ある程度は汎用性があるそうでAmazon等で手に入る物が使えるみたいです。(自己責任でお願いします。)

例年なら脱穀前の整備は、これで終わりです。

が、今回は時間に余裕が有るので、過去に対処出来なかった対策をやります!

毎年脱穀時に気になるのが、ハーベスタの最下部にトレー状の部分が有るのですが、ここに籾がいっぱい溜まります。

色々な部分の隙間を確認して、漏れ出そうな箇所をシール材やテープで塞ぐのですが、それでも溜まります。

で、ハーベスタの構造を調べてみると、どうも写真の『揺動板』に問題が有りそうです。

脱穀・風選の仕組みは、『揺動板』の上に位置する脱穀ドラムで稲束を脱穀すると、籾と小さいゴミが『揺動板』に落ちて、文字通り揺すられる事で籾と小さなゴミが写真の手前側に送られます。

籾と小さなゴミが手前の網の所まで来たら、網の目から下に落ちる際に風選され、籾だけが下に見えている搬送スクリューの所に落ちるのです。

ですから全ての籾と小さいゴミが『揺動板』に乗る様に、『揺動板』とボディの隙間はシール材で埋まっているそうです。

が、我が家のは赤い矢印の所が片側8mmくらい開いています。

実際、その隙間に手を突っ込んでみると、糊の跡らしき物に触れます。

*写真は作業中は長年溜まった埃や油で手が汚れて撮れないので対策後の物です。(白いのが取り付けたシール材)

どうやら、この隙間から落ちた籾が、この下に有る風を起こす部屋を経由して、最下部にトレー状の部分に溜まるみたいです。

実は、『揺動板』の横の隙間が悪いのは、昨年の脱穀後に調べて分かってました。

ですが、この『揺動板』を外す方法が農機具屋に相談しても分からず、シール材を取り付ける対処が出来て無かったのです。

今回、時間が有るので『どこをどうすれば外せるか?』と各部をじっくり観察しました。

写真の車両前方から『揺動板』の下側がリンクに固定されてるのが見えるので、その固定を外せば前方に引き抜けそうでしたが、やってみてもてダメでした。

で、他の部分も丹念に観察して『まぁダメかぁ。』と半分諦め掛けている時に、

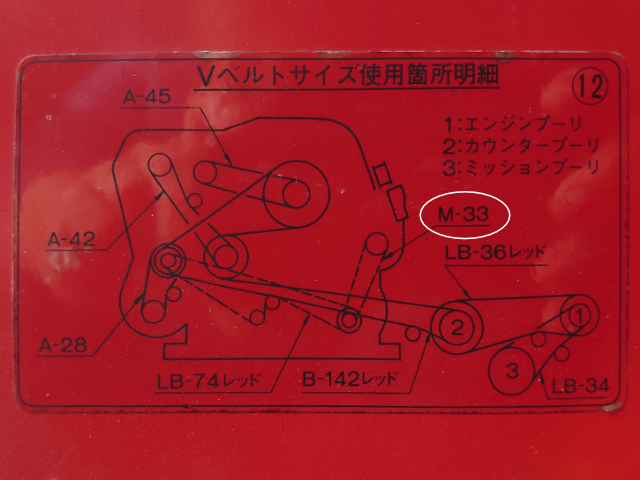

写真白丸のM-33のVベルトが劣化しているのを見つけました。

『揺動板を外すのはもっと情報を集めてからにするか』と諦め、Vベルトの交換方法を検討。

Vベルトが掛かっている下側プーリーは、手前の別のVベルト(LB-74)を外せば取れそうです。

では上側プーリーの方は・・・カバーが掛かっていて、それを外さないと変えれない様です。

なので、そのカバーを外してみると『揺動板』を動かす構造が出て来ました!

*これも先に書いた理由で、組み上げた後の物です。(白いのが取り付けたシール材)

この構造を観察すると、プーリーから繋がるシャフトの中央、『動かす構造』と書いた注釈の引き出し線の先の所が『揺動板』に繋がっている様です。

先に書いた様に『揺動板』の下側のリンク固定を外せば、前側はフリーになりますから、ここを切り離せば『揺動板』は取れそうです!!!

構造が分かったので、外せる物は全部外して・・・と。

昔から分解するのは大好きで、子供の頃は家のカメラを分解して戻せなくて親父にこっ酷く怒られましたが、今では『良く観察して、構造を理解する事』を学んだので、分解しても大丈夫です。(笑)

『誰かが組んだのだから、組めるって』と気楽にバラします。

『揺動板』を動かす構造を取り除くと、簡単に引き出せました!

実は『揺動板』の下側のリンクで『揺動板』を駆動していると思い込んでいましたので、車両後方に駆動構造が有るとは全く思ってもみませんでした。

ですから、当然、『揺動板』を車両後方から外せるとも思い付きませんでした。

やっぱり思い込みってのはダメで、もっと観察力を上げなければ・・・。

さて、これが外した『揺動板』です。

古い機械の部品ですが、錆も少なく破損も見当たりません。

側面を観察すると、手で触って感じた糊の跡やシール材の痕跡があります。

ここに新しくシール材を作って貼り付けて、隙間を埋めれば良いのです。

なので、埃やシール材の跡、糊の溜まった物をスクレーパーで取り除き、アセトンで綺麗に拭いて下処理をします。

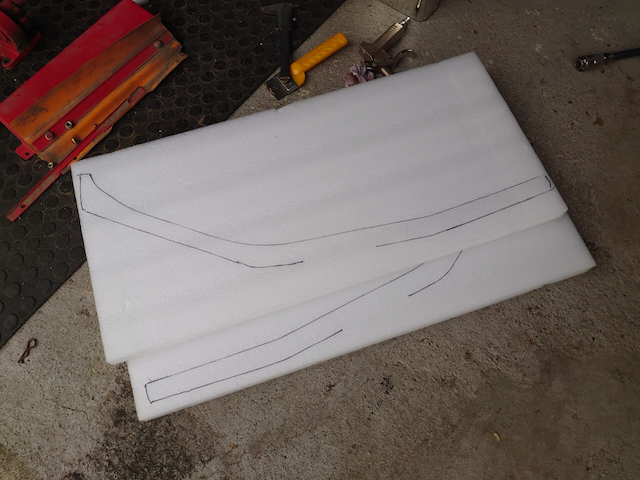

新しいシール材に使うのは、緩衝材に用いられるポリスチレン(多分)のシート。

昨年「六ノ里地域づくり協議会」で購入した机に入っていた物を、この目的の為に保存しておきました。

『揺動板』を乗せてマジックで形状を写して、カッターナイフで切り抜きます。

『揺動板』とボディの隙間は14mmですが、このシートの厚みは30mm。

30mmを14mmにしないと、いくら緩衝材は潰れるとは言っても、厚過ぎて摺動抵抗で動きません!

なので、12mmの端材に、カッターナイフの刃を1mmの両面テープ2枚で貼って、合計14mmの刃物を作って、これを使って14mmの厚みに仕上げます。

シール材の形状が出来たので、『揺動板』に貼り付けます。

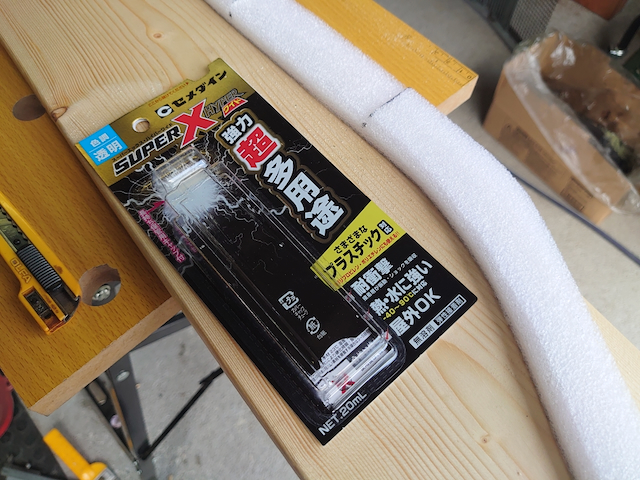

使用する接着剤は『セメダインSUPER X』。

このシリーズは今まで接着不可だった材質を接着出来たり、接着速度の速い物から遅い物まで選べて本業の仕事でも重宝してます。

数種類有るシリーズの中から使うのは、両面に塗布して5分〜8分待ってから貼る『強力超多用途』。

今回は塗布する面積が多いので、速乾型だと途中で最初の方が乾くので慌てて作業する事になりますが、これだと焦らず作業出来ます。

『揺動板』へのシール材貼り付け完了。

シール材の剥がれを予防する為『揺動板』の貼り付け部の幅いっぱいに貼ってますが、このままだと接触面が広すぎて摺動抵抗が大き過ぎます。

なので、接触する幅10mmが残る様に、カッターナイフで削いであります。

貼り付けが完了しましたが接着剤の乾燥する時間を取るため、Vベルトを購入しに出掛けてきました。

左が付いていたVベルトで、右が購入してきた物。

埃で汚れているのもありますが、プーリーとの接触面に細かいヒビも入っていて、外側と内側の布も剥がれている所も有って切れるのは時間の問題。

このVベルトは奥まった部分に有って交換するのに外す部品が多いので、この際、交換しておくのが正解だと思います。

シール材貼り付けた『揺動板』と購入して来たVベルトも組み付けて、外した部品を元通りに組んで、今一度全ての動作確認をして、今回の整備は終了です。

使う方が少なくなったとは言え、今でも販売はされてますが、新品は高いです。

中古を探しても流通数が少ないので、ボロでも結構良い値段がします。

なので入れ替えは難しいです。

古い機械ではありますが、今回の整備で頑張ってくれると思います。