明けましておめでとうございます!

本年も何卒よろしくお願いいたします。

六ノ里での8回目の正月を迎えました。

今年も六ノ里での暮らしの様子を紹介して行きたいと思います。

ここに暮らして、ここ六ノ里は本当に素晴らしい所だと思います。

ですから多くの方に興味を持っていただき、訪れて頂ける様に記事を頑張ります!

さて、新年最初の記事は、六ノ里の暮れから年越しの様子を紹介いたします。

まずは栃洞白山神社の迎春準備から。

新年に向けて、今年は御神籤の箱を作成しました。

去年から御神籤を置く事になったのですが、急でしたので、それらしい紙の箱を購入して使いました。

しかし、紙製は雪や雨で使えなくなりましたので、改めて木で作りました。

表も内側も耐光性の高いニスを塗って、取り出し口には雨や雪が中に入らない様に透明塩ビ板を取り付けてます。

これで、きっと長く使えると思います。

しかし『何も押し迫ってから作らなくても・・・』とは自分でも思いますが、『作らなきゃなぁ』と思っているうちに年末になってしまいました。(笑)

30日に新調した御神籤箱と御神酒と鏡餅、そして新しい玉串をお供えして、

御神籤を結ぶ台は、縄を新調してます。

なお古い縄に結んであった去年の御神籤は、長瀧白山神社に初詣の際に納めます。

そしていよいよ今年の締めくくり、12月31日大晦日。

六ノ里の大晦日は毎年「六ノ里三寺まいり」を開催してます。(写真は過去の光雲寺の物)

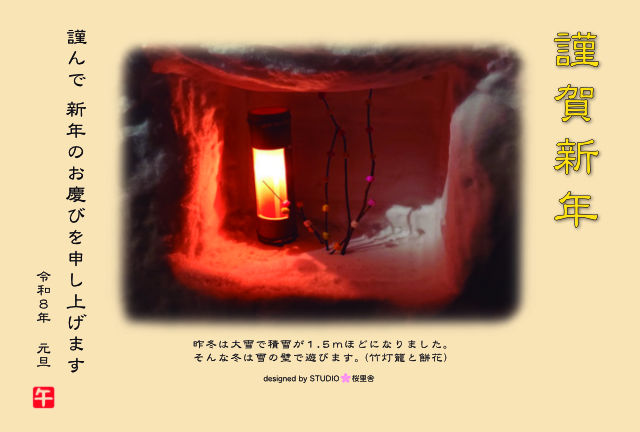

六ノ里に有る光雲寺、光蓮寺、善勝寺、それぞれの境内周辺に地域づくりの仲間や檀家さんと協力して竹灯籠を灯し、年越し詣りの方々をお迎えします。

私は檀家ではありませんが、自宅に近い善勝寺さんのお手伝いをしています。

時刻は22時過ぎ。そろそろ竹灯籠の設置にかかります。

そして参拝の方がみえられる頃に、竹灯籠のロウソクに火を灯していきます。

石段に設置した竹灯籠は、こんな感じに。

鐘撞き堂の周りは、こんな感じに。

竹灯籠や篝火の揺らぐ灯りは安らかな雰囲気を醸し出し、新年を迎えるに相応しい空間となってます。

この雰囲気を写真でお伝えするのは大変難しいので、是非とも足を運んでご自身の目で見て頂ければと思います。

そして、善勝寺では年越し蕎麦があります。

使う蕎麦は地域づくり協議会・景観整備部が源蔵寺棚田の再生で栽培した物。

その蕎麦を、六ノ里にある「そば茶寮文福笠井」にて打っていただいてます。

昨年までは販売といたしましたが、今年は住職のご厚意で振る舞いといたしました。

多くの方に食べていただき『美味かった』と言っていただけたので、栽培から年越し蕎麦の提供まで頑張った甲斐がありました。

ご協力いただいた皆様、本当に有難うございました!

以上で、無事に六ノ里三寺まいりを終えて、新しい年を迎えました。

この後は、2026年1月1日の様子です。

新年を迎えた朝、まずは地区の栃洞白山神社に初詣です。

昨年を無事に過ごせた事に感謝し、今年1年良き年となる様にお願いしました。

地元の神社の初詣を済ませたので、長瀧白山神社へ初詣に向かいます。

写真は参道の様子ですが、全く雪が有りません。

今年の境内の様子はこんな感じ。

当然ながら境内にも雪が無く、歩きやすくて良かったです。(昨年はこんな感じ)

まずは昨年のお札の類いをお焚き上げに納め、それから本殿にお参りです。

こちらでも昨年1年無事で過ごせた事への感謝と、今年1年が平穏に過ごせる様に、とお願いしました。

その後は境内にある長瀧寺(ちょうりゅうじ)にお参りして。

全ての参拝が済みましたら社務所で破魔矢と御守りを授かって、おみくじを引いて(大吉でした!)初詣は終了です。

今年も1年、良い年になります様に!!