ある所から「木工旋盤」を手に入れたので、小皿を作ってみました。

「木工旋盤」は学生の頃に課題で使って以来でしたが、でもまぁ、案外覚えているもんで、そこそこの物が出来ました。(笑)

(「金属旋盤」も趣味で使ってましたが、それも20年以上前・・・。)

『何故、今、「木工旋盤」?』の理由は記事の最後に説明しますので、まずは手に入れた「木工旋盤」の説明と作業の様子を載せます。

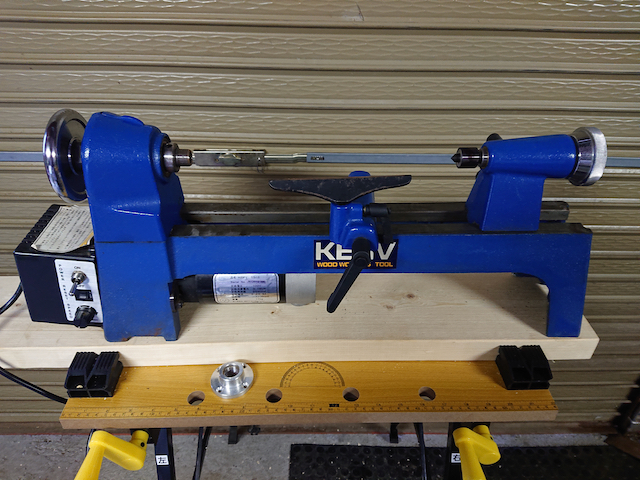

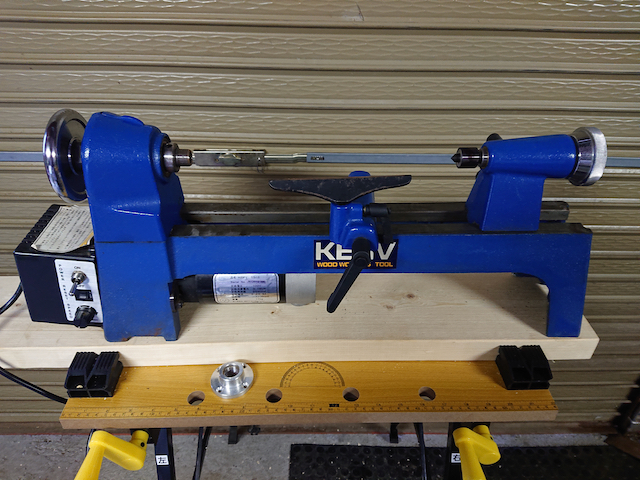

これが手に入れた小型の「木工旋盤」です。

メーカーは「KERV」と言う「オフ・コーポレイション」さんのオリジナルブランド。

ちょっと古い機械で、もう売ってません。

多分、補修部品も入手が難しいと思いますので、大事に使わなきゃ!!!

最大加工径が150mmまでしか挽けません(旋盤で削って作る事)が、小皿やお椀は120mmくらいなので、取り敢えずは十分使えそうです。

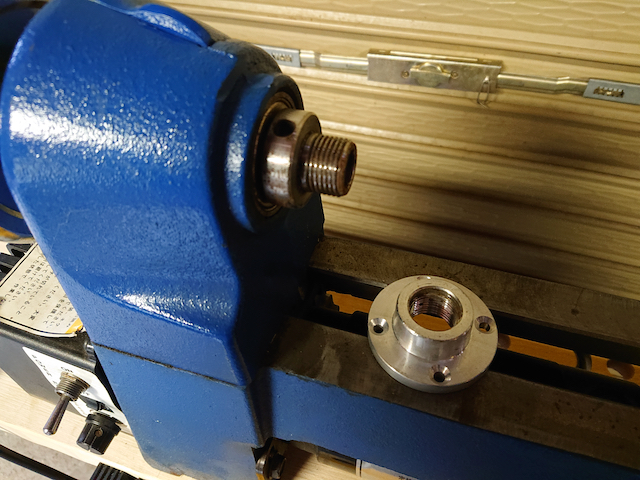

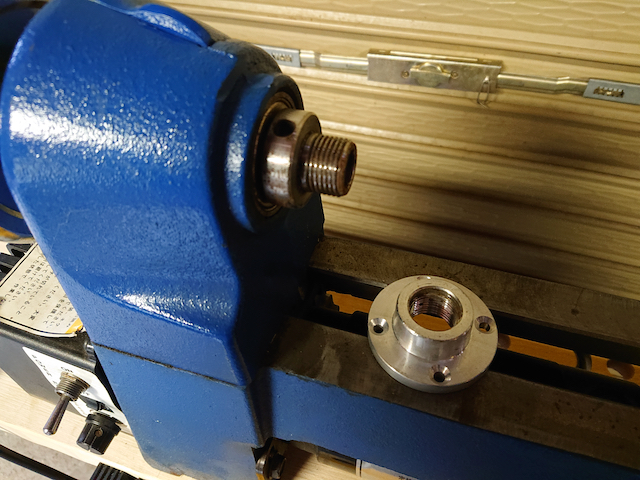

「木工旋盤」の向かって左側のこの部分を「ヘッドストック」とか「主軸台」と言って、ここに削る材料を固定します。

主軸部分にはテーパーの穴が開いていて、そこに「ドライブセンター」と言う、材料に突き刺して固定する部品を入れて使います。

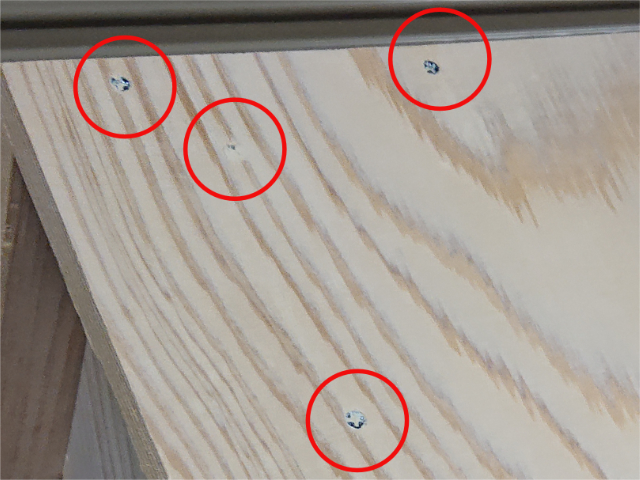

銀色のフランジ状の部品は「フェースプレート」と言って、これを材料にねじ止めして主軸のネジ部分に取り付けて削って行きます。

また、主軸のネジ部分に材料を爪で咥えて固定する「チャック」と言うアタッチメントも取り付けできますが、これはまだ手に入れてません。

「木工旋盤」の向かって右側のこの部分を「テールストック」とか「心押し台」(『芯』じゃないみたいですよ)と言います。

今付いている黒い部品は「回転センター」と言い、材料に押し当ててサポートの役目をします。

ここには「旋盤」専用の「ドリルチャック」を取り付けて、加工物の中心に穴を開ける事も出来ます。

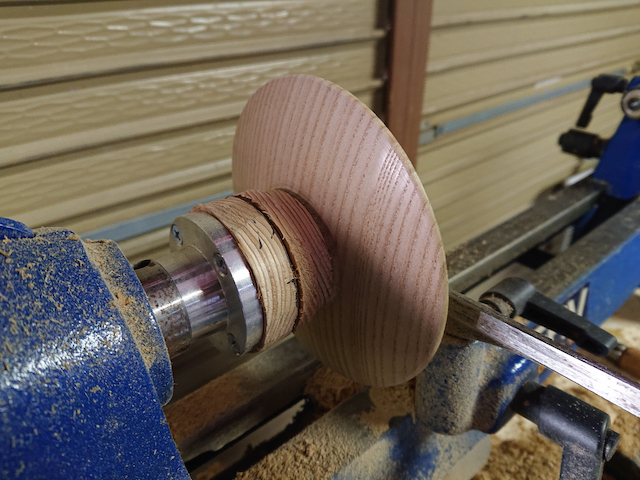

「ヘッドストック」側に「ドライブセンター」を付けて、「心押し台」で「回転センター」を材料に押し付けて「砧(きぬた。槌みたいな物)」の作りかけをセットしてみました。

円柱状の物を削る場合は、こんな感じです。

材料の手前に有る物が「刃物台」とか「ツールレスト」と呼ばれる物で、ここに「バイト(刃物)」を乗せて削って行きます。

では、実際に「栗」の板材から小皿を作ってみた様子を載せます。

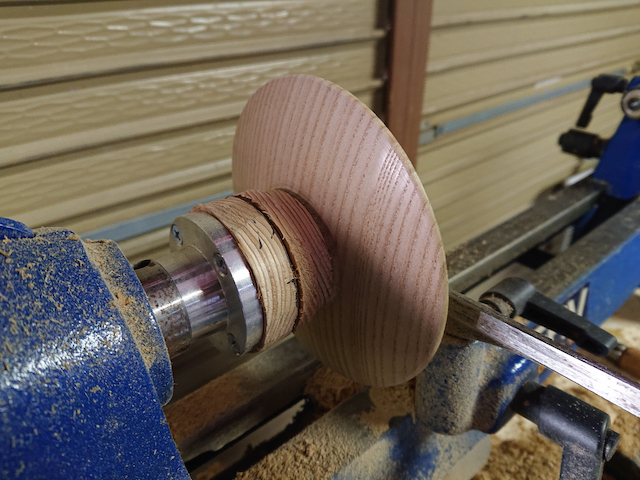

「フェイスプレート」に材料を固定(この作業の写真は無いです。)して削ってみました。

本当は、「かんな」で削った様な切り屑になるはずなのですが、刃物が切れないのか、使い方が悪いのか(多分、こっち)切り屑が細かい木の粉になってます。

「バイト」で削って形にした後を「紙やすり」を軽く押し当てて、表面をきれいにしたところ。

強く押し当てると、木目の柔らかい所が先に削れて、硬い所が残って均一な表面になりません!!!

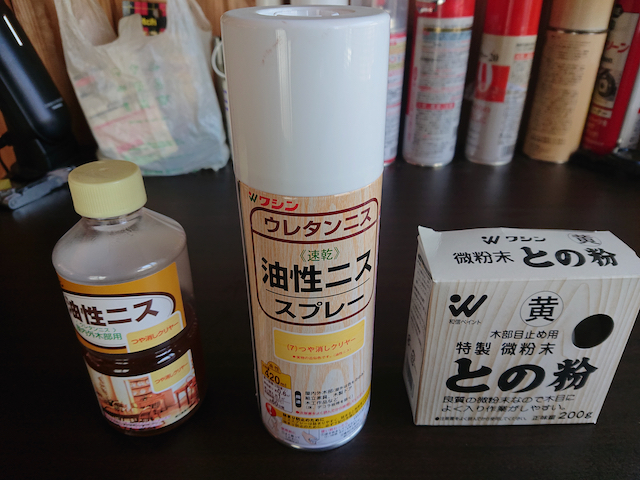

この後「亜麻仁油」を塗りつけて、乾いたら布で磨き上げます。

ここまでを「旋盤」に付けたままで行うと、磨き上げが楽です。

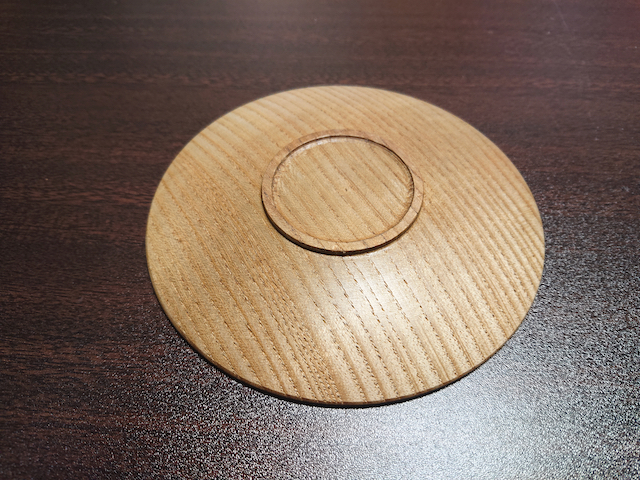

これが完成した「栗」材の小皿の表側。

この写真では分かりませんが木肌がキラキラと輝きます!

久しぶり、かつ、初めて使う機械で作ったにしては、なかなかだと思います(自画自賛)。

なお、中央に見える小さな穴は「バイト」で削っている際に欠けてしまったところ。

横着せずに、少し残して「紙やすり」で削れば良かった・・・。

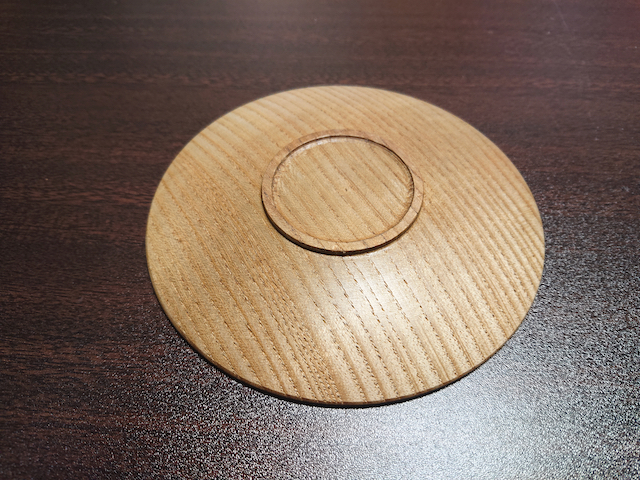

こちらが裏面の写真。

「栗」材は木目の硬さが割と均一で加工しやすかったのですが、木目の硬さに差のある「杉」材ではどうなのか試してみました。

(ただ「旋盤」を使いたかっただけです。 笑)

「フェイスプレート」に「杉板」を固定して削ってみました。

「バイト」で削る際、ちょっと多めに削ろうとすると木目が「バイト」に引っ掛かって、もぎ取れてしまいます。

なので、軽く少しずつ削る様にすると、上手く行きました。

(でも、相変わらず切り屑が粉になってますが・・・。)

小皿の顔になる表の側は、こんな感じに木目が面白いです!

最後に「紙やすり」で表面を整えるのですが、ここが大変で。

と言うのは、「栗」材よりも木目の硬い部分(茶色の所)は削れにくく、柔らかい部分(白い所)はよく削れるので、表面が滑らかになりにくいんです!!!

目の細かい「紙やすり」で軽く時間を掛けて均一にしたら何とか出来ました。

(それでも、多少、木目の凸凹は残ってます。)

最後に「亜麻仁油」を塗って仕上げます。

「亜麻仁油」を塗って磨き上げると、木目が一層引き立ちます。

これが完成した「杉」の小皿です。

木目が面白いですし「杉」の良い香りがします。

「亜麻仁油」は臭いがきついのですが、乾くと臭わないみたいです。

裏側も木目が面白いです!

以上「木工旋盤」の作業記事でしたが、最後に冒頭に書いた様に『何故、今、「木工旋盤」?』の理由を書いておきます。(ちょっと長いです。)

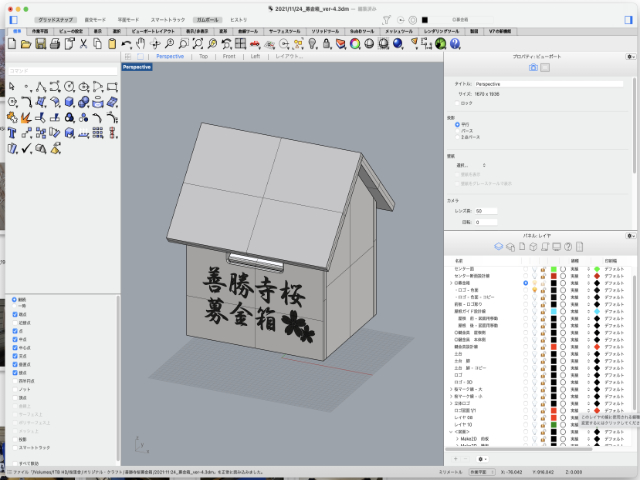

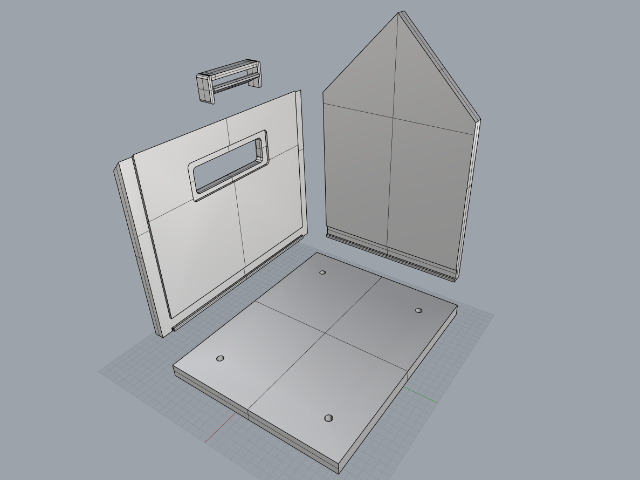

先日の「六ノ里地域づくり協議会」にて、若い役員の方から『木の循環が自然と起きる仕組みを六ノ里で作れたら素晴らしい。』と言う建設的な意見が有りました。

ここ「六ノ里」には他の各地の中山間の地域と同じく、多くの植林地が有って間伐や出荷で伐採された際に多くの要らない木が出ます。

また、私達がやっている環境整備活動でも、自然生えの木々を伐採するので、そこでも出ます。

多くのお金にならない木は薪ストーブの燃料として活用されてはいますが、ただ、それだけでは消費しきれずに、山に打ち捨てられます。

現状のままでは『売っても大したお金にならない』とか『山を整備する担い手が居ない』とかの理由で、何も手付かずのままの植林地を活用する事にはなりません。

いかに、『山々の木々を活用するか?』は、『木材をどう利用するか?』と言う事に尽きると思ったのです。

その一つとして「木工旋盤」を使って『魅力ある木製品』を製作する環境が出来れば、少しは改善して行くのでは?と思ったからなんです。

もちろん『間伐材を使った木製品』なんて、どこの地域でもやってます。

でも、まずは「六ノ里」でも『やってみる!』が重要だと思うんです。

本業や農作業、里山再生の合間を見て少しづつ作って、フェスタやマルシェ、道の駅などに出せる様になったら良いかな?と思っています。