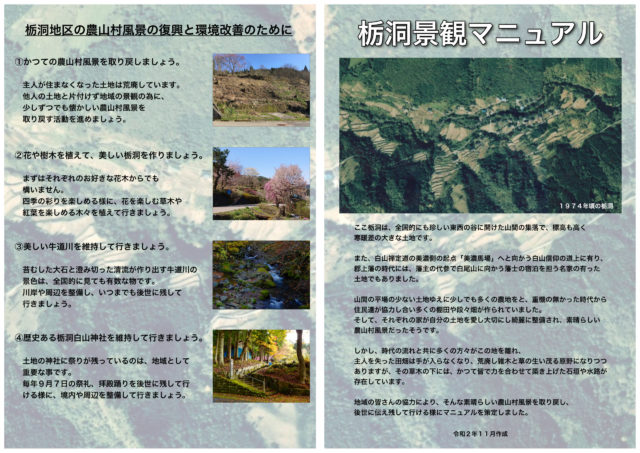

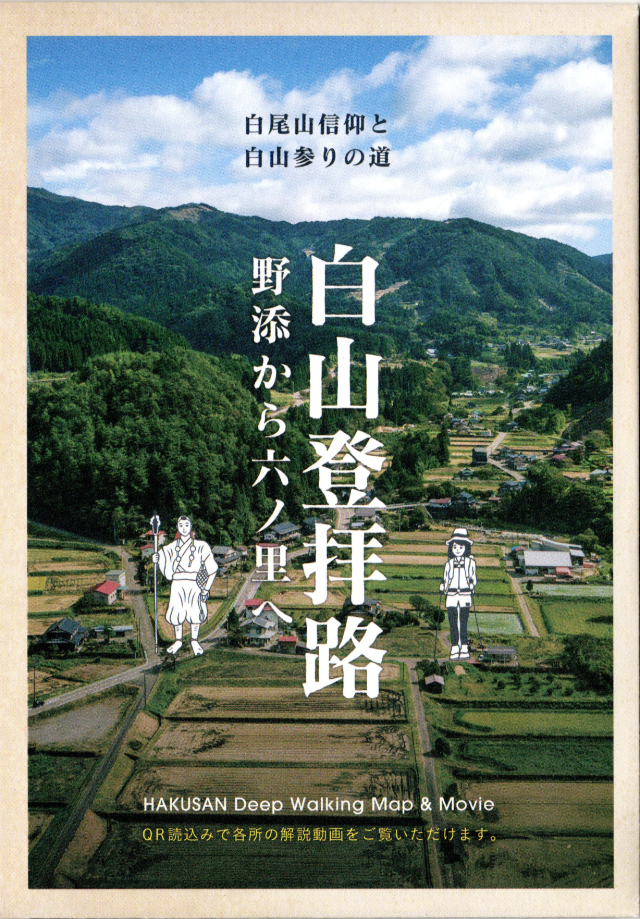

「六ノ里」は開けた東西の谷に「橋爪」「畑ヶ谷」「三ヶ村」「源蔵寺」私の住む「栃洞」の5つの集落で構成されています。

この中の「源蔵寺」と「畑ヶ谷」は東西の谷の南側と北側に有って、行き来するには「橋詰」か「栃洞」の橋まで回らないとならなくて、そこそこの距離に加えアップダウンも有ります。

もちろん、今は車の時代なので問題になりませんが、車の無い時代はそうもいかなかったと思います。

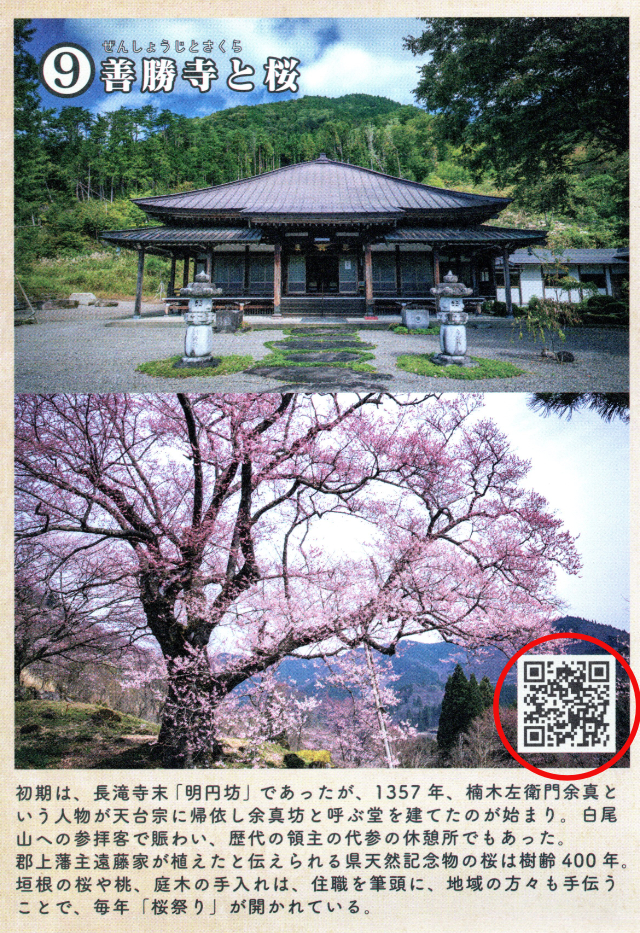

「源蔵寺」の方のお寺は谷向いの「善勝寺」が多かったので仏事で行く事も有ったでしょうし、生活の中でも行き来も多かったとも推測されます。

なので、昔は行き来する道が有りました。と言いますか、今でも有ります。

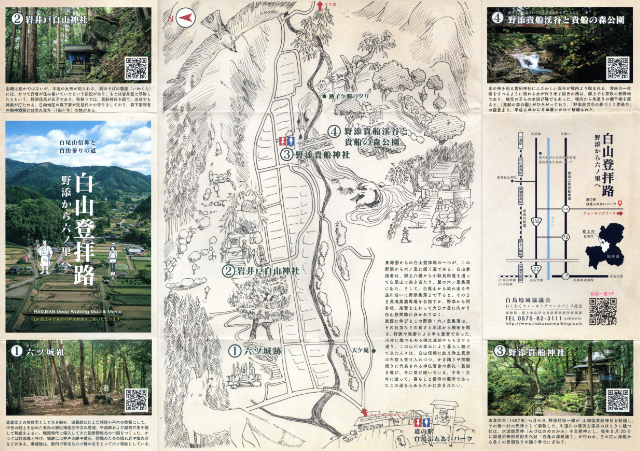

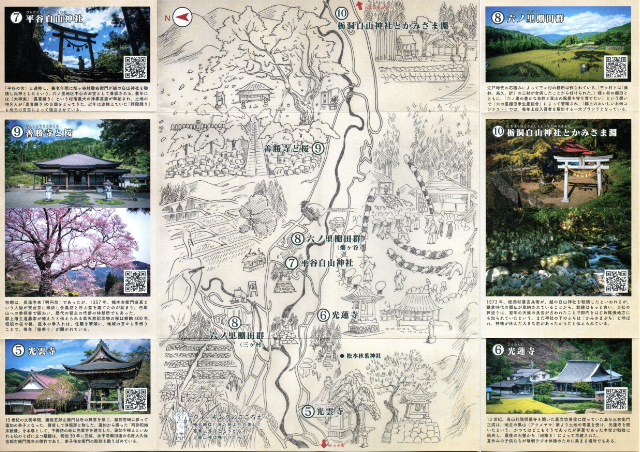

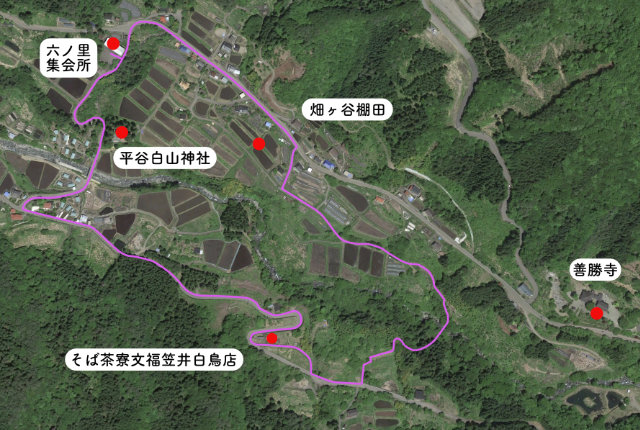

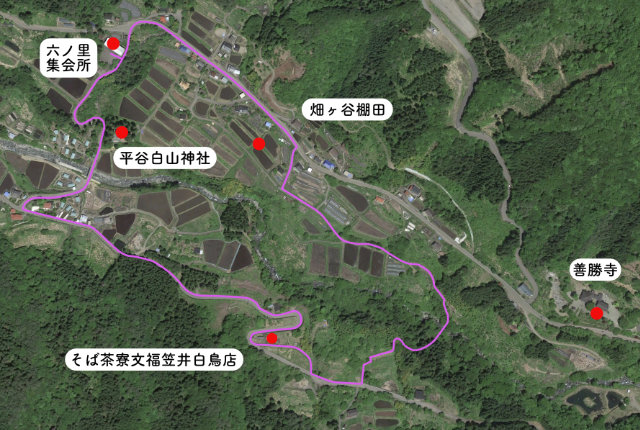

この図は「国土地理院地図」に、その道をピンク色で示した物です。

(多少、実際と違うので加工してます。また「畑ヶ谷」側は全てを引いてません。)

この道は昔は「赤線」と呼ばれた道で、公図にも記載されてます。

*「赤線(あかせん)」:一般的には里道(りどう)と呼ばれる物で、道路法上の道路に認定されていない「認定外道路」のうち、公図に赤い帯状の線で表示されていた物を指す。地番の記載がなく、登記も無い。

この道の事を地元の御年配の方にお聞きすると『ワシの子供じぶんは吊橋やった』と聞いたので、「石垣」とか「吊橋」とか大好きな私は、以前一人で様子を途中まで見に行った事があります。

残念ながら「吊橋」は鉄製の橋になってましたが、その他に見所の多い所でした。

なので、『遊歩道にならないか』と「六ノ里地域づくり協議会」で話が出ています。

先日、ルートの確認を兼ねて草刈りしながら全部見て来ましたので、その道の現在の様子を紹介してみたいと思います。

なお、写真が多くて凄く長い記事になってますので、お忙しい方は時間の有る時に見てくださいね!(笑)

まずは「畑ヶ谷」側の入り口から。

この場所は「六ノ里にじいろプロジェクト」のイラスト田んぼの横の道を東に行った所です。

昔の道は、ここから北側に登って行ったのですが、そこはまだ草に埋れていてルート確保してません。(近日実施予定)

先の場所から下へ、「牛道川」に向かって下りて行きます。

ここは日陰になるせいか、熊笹以外はそんなに草が生えないみたいです。

「牛道川」までの距離は、ほんのちょっとです。

道端の赤い物は私の草刈り機なので気にしないで。(笑)

前の写真でも木の影に見えているのですが、「畑ヶ谷」側の橋のそばに巨石が有ります。

どれくらい大きいかは、立て掛けた草刈り機を参考にしてください。

巨石のすぐ右側には湧水が有る様です。

お約束ですが、水質の保証はしかねますので飲まれる方は『自己責任』で!

巨石の前まで来たら、振り向けば、この景色です。

では、橋の上に行きましょう!

橋上で振り返って見ると、この時期は緑あふれる景色です。

橋の右側の木は大きな「モミジ」です。

「モミジ」ですので、当然、紅葉の景色は、こんな感じです!

橋の上からは「牛道川」の綺麗な流れが楽しめます。

もちろん、紅葉の季節は、こうなります!

ね、なかなか良いでしょ?

では、橋を渡って「源蔵寺」側に進みましょう。

渡った先は「棚田」の跡で、今は熊笹が繁茂してます。

写真では分かりませんが、向かって道の左側、熊笹が生えている所は「石垣」です。

奥に進んでいくと杉林になります。

川に近いせいか、そこそこ風が通るので涼しいです。

さらに進んで行くと、沢に出ます。

残念ですが、今は沢に橋は有りません。

きっと昔はこんな感じ(赤点線)に橋が架かってたのではと思います。

今の所を沢の下流側から見た写真です。

赤点線が橋の想定ですが、結構な幅(3mくらいか?)で、結構な高さも有って、さらに、下は大きな石なので・・・足を滑らせて橋から落ちると危険かも。

まぁ、安全を考えたルートとしては、すぐ手前を下流側、この写真の方に行って、

(ここだけ草を刈った後の写真を撮り忘れました。)

こんな感じ(赤点線)に丸木橋を架けるのが良いのかも、です。

でも、個人的には、長くて高い丸木橋が架かっているとカッコいいけどなぁ・・・。

沢を渡った先は、こんな感じ(ピンク色の矢印で明記)で本来のルートに戻ります。

写真の左側の黒くポッカリ開いた穴の様に見えるのは、上に生えた木が倒れて持ち上がった物です。

本来のルートに戻って沢の方を見ると、さっき見えた穴の様に見える物の原因の倒れた木が2本有ります。

2本のうち右側の木を切ると、多分、元に戻るんじゃ無いかと思います。

なぜ、もう1本は切らないかと言いますと、

その木を下から見上げると分かりますが、これも「モミジ」なので、紅葉が期待出来ないかと思うのです。

さて、ルート紹介に戻ります。

沢を渡った先は、竹林の中を緩やかに登って行きます。

登って行くと写真の所で、左に曲がって、さらにゆるゆる登っていきます。

竹林って書いてますが、元々は、ここも「棚田」だったみたいです。

そうそう、立派な「タケノコ」が有りましたよ!

左に曲がると、すぐ先、この写真の奥で右に曲がっていきます。

ここの右側も「棚田」で「石垣」が有ります。

右に曲がると、こんな感じに緩やかに登っていきます。

竹林の向こうには日差しが見えて、開けた感じがして来ませんか。

登り切ると、こうなります。

「棚田」と「棚田」の間を、真っ直ぐ西に向かいます。

実は、ここが一番荒れていた所で、長年「茅」が生い茂っていた為に「茅」の枯れたのは積もっているし「茅」の株が道の上に大きくなっていて・・・。

あと、写真中央の木、「ハゼノキ」だと思うのですが、これ人に寄っては「かぶれる」木ではないかと。

この真っ直ぐな部分の両側は「棚田」なので、写真の様に「茅」の枯れたのに覆われていても、

取り除いてあげると、こんな感じで「石垣」が残ってます。

これも人の手によって、自然石を積み上げた「石垣」なので、歴史的価値(農業遺産)が有ると思います。

真っ直ぐな道(「棚田ストレート」かな 笑)を進むと、写真の奥で左に曲がりです。

写真の所が「茅」が一番酷かったので、まだ、綺麗にしきれてません。

日が傾いて来たのと草刈り機の燃料が残り少ないので、先を急ぎました。(笑)

曲がった先は、大きな栗の木の所を右に曲がります。

正面の枯れた「茅」の中も「石垣」が有ります!(「石垣」大好きなので強調します!)

右に曲がった先は、こんな感じ。ここまで来れば、後少しです。

ここから先は、どなたかが草刈りしてくださってました!

この遊歩道計画の話は、「六ノ里地域づくり協議会」の会報誌「みんなの六ノ里だより」に載せていたので、賛同されて刈って下さってたのなら嬉しい事です!!

先の所を抜けると、左手に道路に上がる道がこんな感じで見えます。

これを上がると・・・。

はい、見慣れた「源蔵寺」の景色です。

ここをちょっと下ると「そば茶寮 文福笠井」さんです。

ルートの紹介は以上ですが、ルート沿い意外にも見所が有ります。

こんな感じの高い自然石を積み上げた「石垣」が有ったり、

「棚田」に水を分配していた物なのか、井戸の様な物が有ったりします。

「六ノ里集会所」を起点に、今回紹介した道を含めて「六ノ里」の一部を周回する遊歩道の想定ルートを図にしてみました。

一周約3km。獲得標高差は約150m、です。

遊歩道化する際に、やりたい事が有ります。

魅力的な遊歩道とする為にも、ルート沿いの「石垣」を綺麗に見える様にして、今は荒廃している「棚田」部分を綺麗にしたいのです。

植林していない「棚田」部分は「水田」としての活用は難しくても、例えば「蕎麦」を植えるとか、何とか活用してあげると素晴らしい景観になるのではと思います。

(もちろん、地権者の方の承諾が必至ですけどね。)

他に、どうしてもやりたいのが、

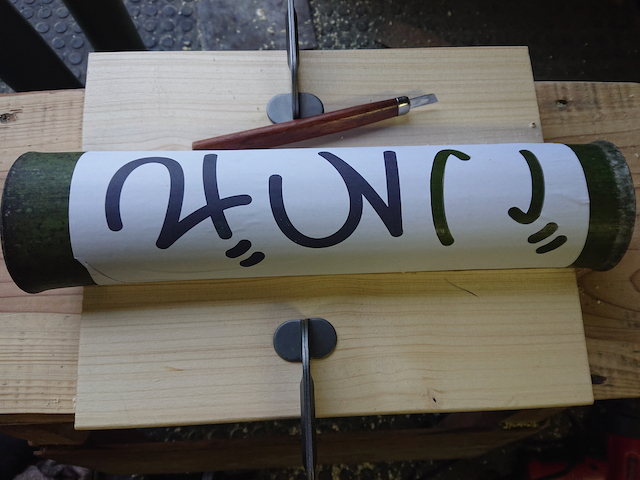

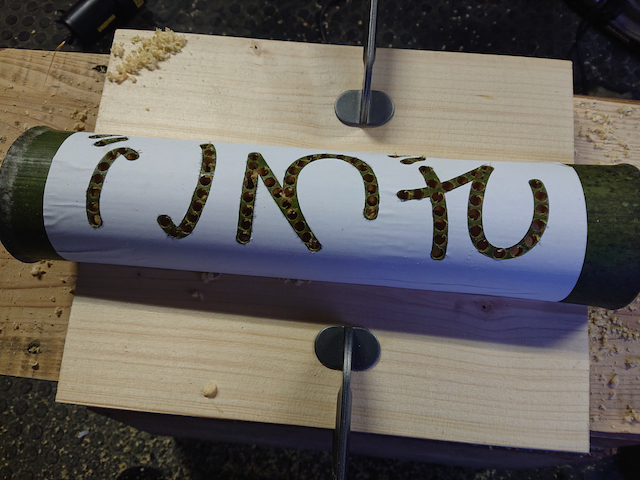

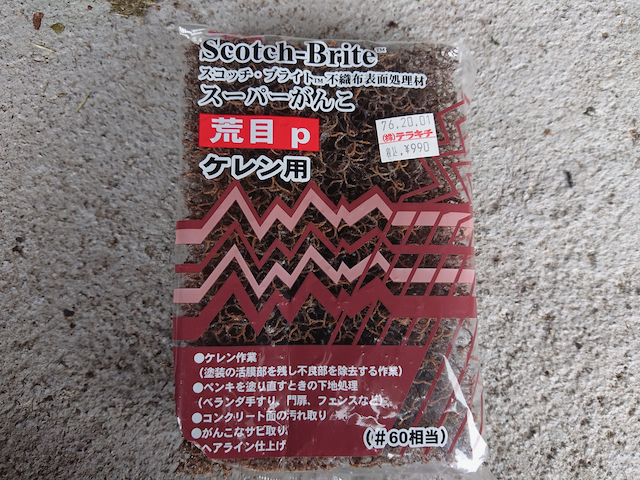

「牛道川」に架かる橋ですが、こんな感じにしたいのです。

この加工した写真ではちょっと派手に見えますが、赤は退色が激しいので、最初は派手なくらいが良いんです。

秋の紅葉シーズン、絶対に『バエる』(って言うのか?)と思うんです!

でもですね・・・。

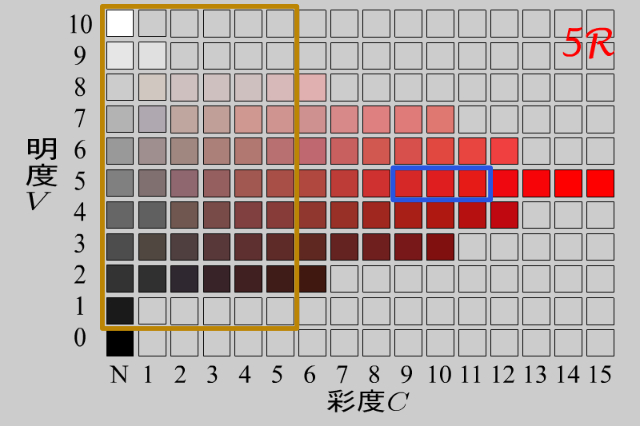

市の「景観条例」に色の規制が有りまして、くすんだ色にしか出来ないそうです。

いや、絶対、これくらいした方が魅力的なので役所に折衝に行きます!!

(八幡町の「清水橋」、近くでは「貴船神社」の橋も赤いですし)

長〜い記事を最後まで見て下さって、お疲れ様です。有難う御座いました。

皆さんの応援・ご協力を御願いいたします!