本日、脱穀しましたので、今年もその様子を紹介したいと思います。

先日の記事で稲刈り、ハサ掛けの様子を紹介しましたが、あれから約2週間。

本当は先週末に脱穀したかったのですが、天候不順でやれず。

例年なら天気の良い日を選んで脱穀となるのですが、今年は9月中から本業の出稼ぎ中で、平日は仕事で土日限定となりますが、明日の土曜日は雨みたいですので急遽休みを取って行いました。

まずは東の田んぼの様子。

今週は割と天気が良かったので、良い具合に乾いてます。

上の田んぼも、良い具合です。

まぁ、多少難が有っても、この日しか出来ないのですが・・・。

さて、先日、整備したハーベスタ(これも記事にしました)を倉庫から持って来て、

タカヤマモチ(餅米)から脱穀します。

毎年書いてますが、先にタカヤマモチを脱穀する理由は、脱穀するとハーベスタの内部に多少米が残るので、混ざるならコシヒカリに混ざった方が良いからです。

スタート地点でハーベスタの畳んである部品を展開、付属部品を取り付けて準備完了。

早速、脱穀していきます!

約20分で、タカヤマモチの脱穀終了。

今年は上の田んぼのタカヤマモチを、この田んぼにひとまとめにしていたので、一気に餅米は片付きました。

*先日の稲刈り、ハサ掛けの際に、ハサが足らなかったのは、これかもしれない。

続いてコシヒカリの脱穀を行いました。

10時40分に始めて11時15分、約30分で東の田んぼの脱穀は終了です。

この後、ハーベスタを移動させて上の田んぼの脱穀をしましたが、毎年、同じ内容なので、今年は省略。(笑)

こちらは約30分ほどだったので、トータル1時間半で全ての脱穀が終わりました。

あとは後片付けですが、ハサ木は稲束が掛かっていた所が多少は湿っているかもしれませんので、この先長く使える様に数日乾かしてから仕舞います。

稲藁は畑仕事で使うので、数束を一つに縛って倉庫にしまいますが、毎年入りきらないので、入らない分はご近所の方々に貰っていただきます。

我が家では毎年大量に出ますが、最近はコンバインで稲刈りするので稲藁は希少だそうで、喜んで受け取っていただけます。

稲藁の片付けをしてもらっている間に、ハーベスタの清掃です。

中に籾が残っているとネズミが巣食うので、丁寧に取り除きます。

また来年の脱穀の際、新米に去年の米が混ざるのも嫌ですからね。

今年の整備の際に『揺動板』の横のシール材を補修したおかげで、ハーベスタ下に溜まる籾の量は格段に減りましたので、苦労した甲斐が有りました!!

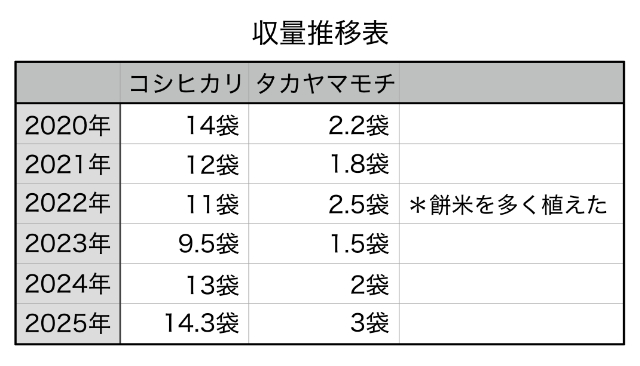

さて、今年の収量ですが、

東の田んぼは、コシヒカリが6袋と1/3。タカヤマモチが3袋。

上の田んぼが、コシヒカリ8袋。

まとめると、この様になり、過去最高の収量となりました。

他の農家さんの状況を聞きましたが、ここ六ノ里ではどこも収量が多かったそうです。

そして、食味値も例年以上に良かったそうです。

我が家も色々と肥料を工夫した結果、今年はコシヒカリの『ひこ生え』がほぼ無く、タカヤマモチも例年より少ないです。

*『ひこ生え』が多いのは、肥料が余っていると考えて良いそうです。

これは余分な肥料が無く、稲穂に米が形成される頃の肥料が適量だったと思えます。

となると、今年は食味値も過去最高となる!

まぁ、これは分かりませんけどね。(笑)

現在、籾摺り屋さんに出してますので、来週の中頃には今年の新米が出来上がります。

仕事を頑張りながら、楽しみにしています。