夏も真っ盛りになりました。

畑で育っていたスイカも、

一月前に20cmくらいだったのが、

こんなに大きく育って、無事に収穫出来ました。(8㎏有りました!)

まだ畑に、大玉3個、小玉4個育ってます。

もちろん「スイカ」だけでなく「トウモロコシ」やら「トマト」やら「枝豆」などなどいっぱい育ってますが、前置きはこれくらいにして、本題に入ります。(笑)

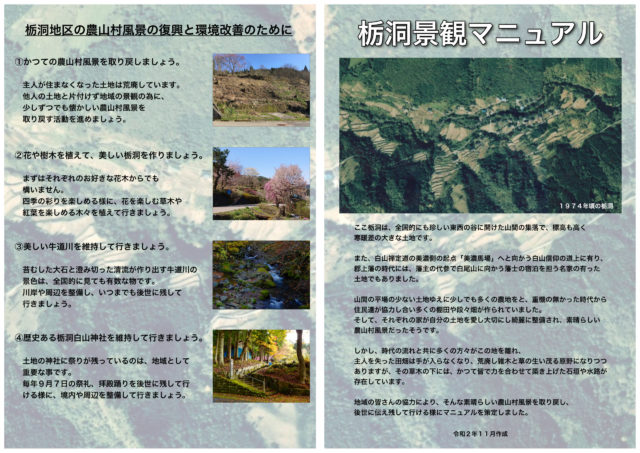

この夏の時期が終わると「栃洞白山神社」の縁日が有ります。

毎年9月7日に神事が行われるのです。

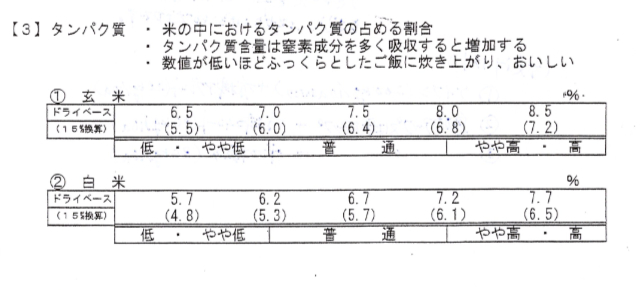

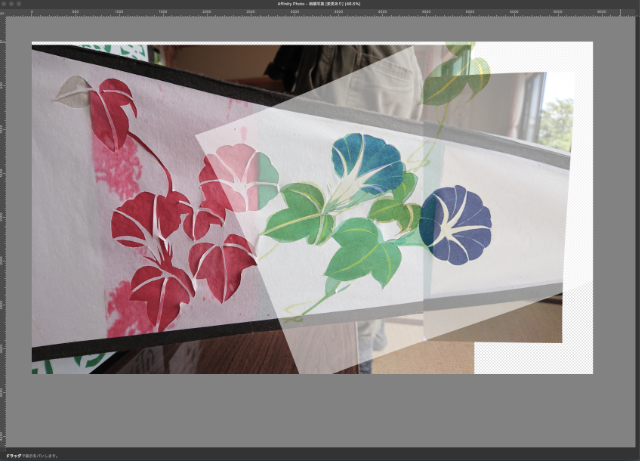

その際、神事の行われる拝殿の天井に「キリコ」と呼ばれる灯籠が吊るされます。

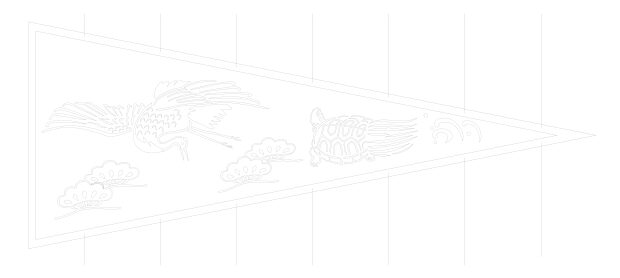

拡大したのが、この写真です。

4方向に突き出た部分には、

「梅とウグイス」、

「鶴と亀(鶴しか写ってませんが・・・)」、

めでたい「鯛」、

「朝顔」の図案が、和紙の切り絵で表現されてます。

また、それぞれ突き出た部分の下側部分は「麻柄」と「花柄」の切り絵になってます。

上の写真の様に、毎年縁日で使用するのもあって、切り絵が損傷して来ます。

なので、数年前から修復の話が出て来ていて、今年、行う事になった訳です。

絵柄は今のままで良いとの事で作り直しを行いますが、以前修復した時の話を聞くと、この「切り絵」の作業が中々大変そうで・・・。

と言うのは、従来のやり方は、

それぞれの図案の絵を和紙の下に敷いて、鉛筆で形を写してから切り抜くそうなのですが、絵柄として切り抜く為には『繋がる部分』を考えながら絵を作って行かなくてはならないのです。

どう言う事かと言うと、例えば、アルファベットの「O」とか漢字の「口」を切り抜くとすると、そのまま切り抜くと、中の部分も無くなってしまい、ただの穴になりますよね。

なので「ステンシル」の型紙では、中の部分と繋がる様になってます。

文字ならまだ何とかなるかも知れませんが、こう言う絵柄で下絵を元にして、その場で鉛筆で下絵を描いて・・・は、難しいと思います。

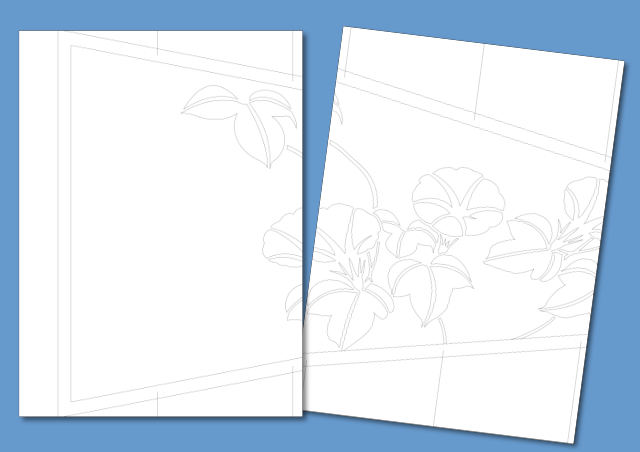

そこで、自分で切る気満々だったので、少しでも楽をしたいなぁと思って、和紙の下に敷いて、すぐに切れる下絵を作る事にしました!

ですが、実は、これ、やり始めると結構大変で・・・。(笑)

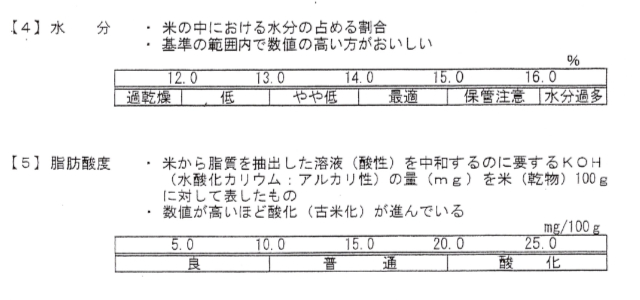

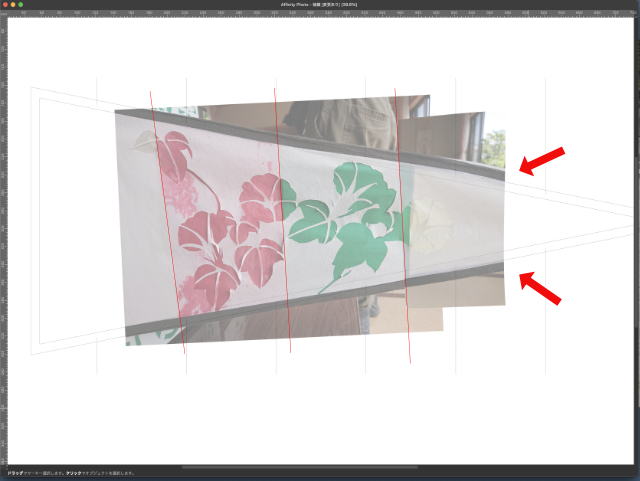

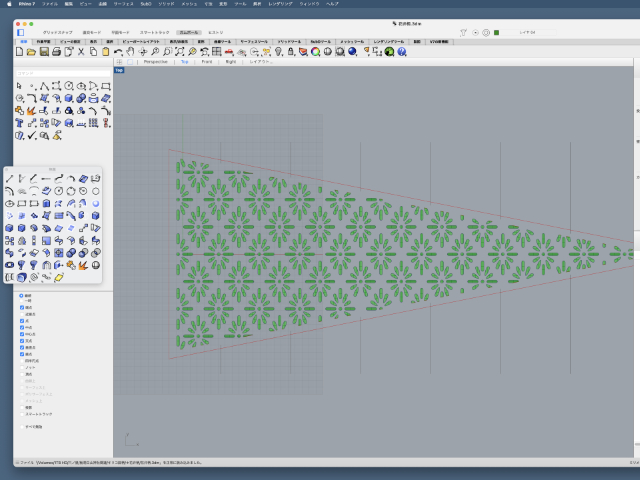

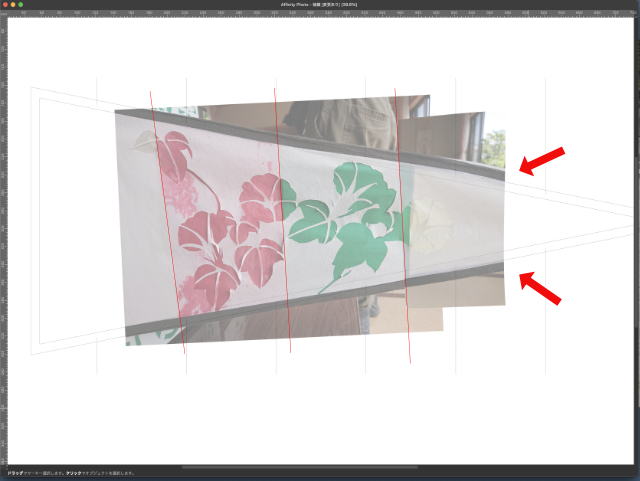

まずは、現状の「キリコ」の絵柄を写真に撮ったもの数枚を、

画像ソフト上で、一枚の写真にして、別にスキャンした下絵と合わせて、だいたい大きさを整えます。

それをキリコのフレーム枠を図面にした物に重ねますが、写真はレンズの歪みが有るので、赤矢印部分のズレや垂直なはずの縦の赤線が、この写真の様に傾いていて、どうしても合いません。

そこで、

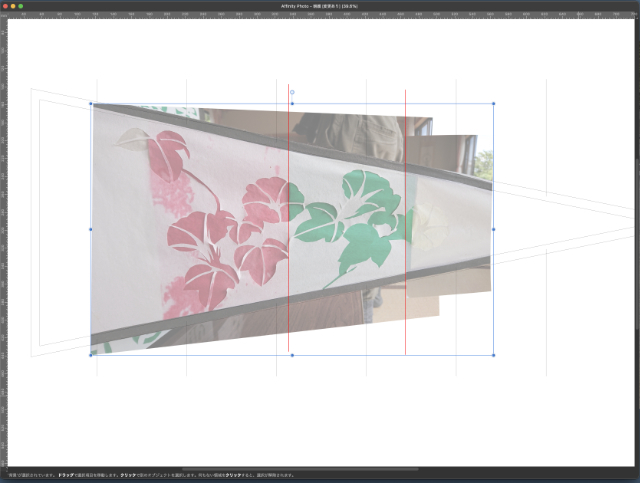

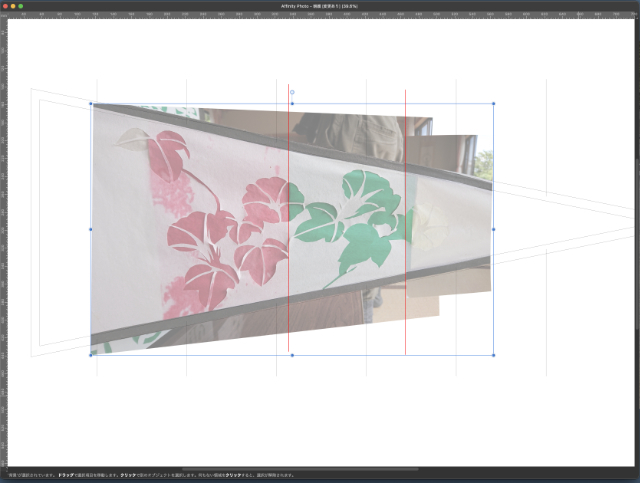

この様に画像に変形を掛けて、フレーム枠に合う様に調整します。

赤い部分の左側も本当は垂直なのですが、ここを垂直まで変形させると絵柄が変になるので妥協してます。(笑)

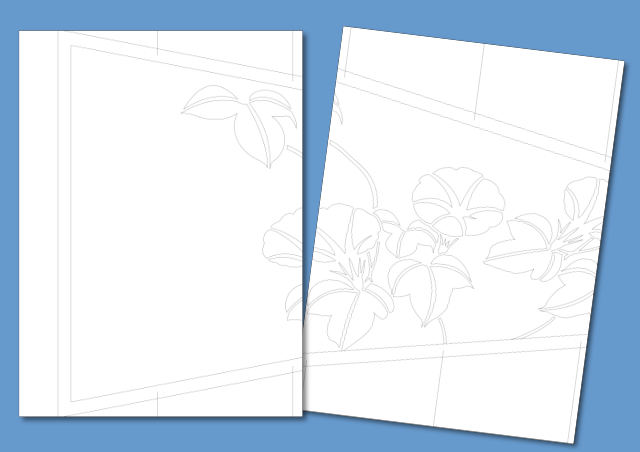

調整が終わったら、後はひたすら絵に沿って線を作って行きます。

ただし、絵のままだと細過ぎて切りにくい所も有るので、絵柄が変にならない程度にデフォルメして行きます。

また、切り抜かれてしまわない様に、わざと繋げた所も作って行きます。

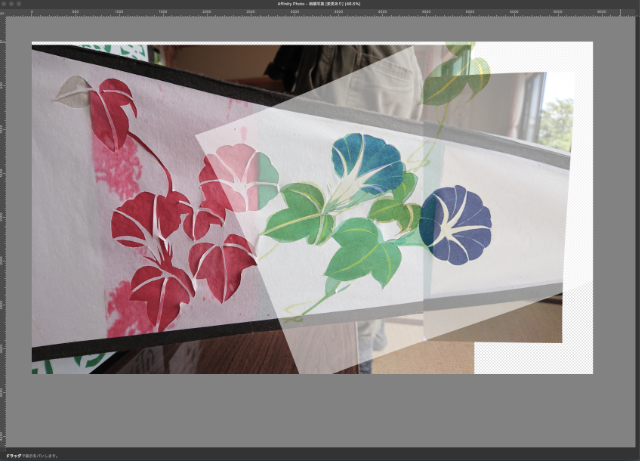

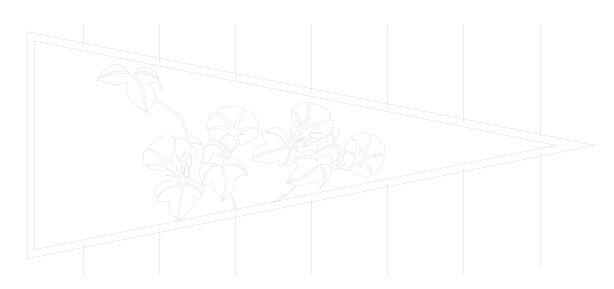

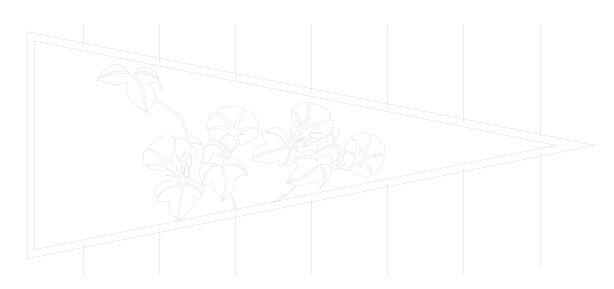

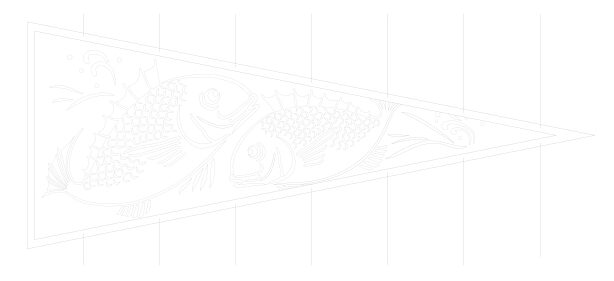

全部完成すると、こんな風になります。

この作業を他の絵柄にも行って、

このまま印刷出来ると良いのですが、うちではA4サイズしか印刷出来ないので、

A4サイズに分割して印刷し、繋ぎ合わせて1枚の下絵を作りました。

これで、和紙を乗せて線に沿って切って行けば切り絵が完成する訳です。

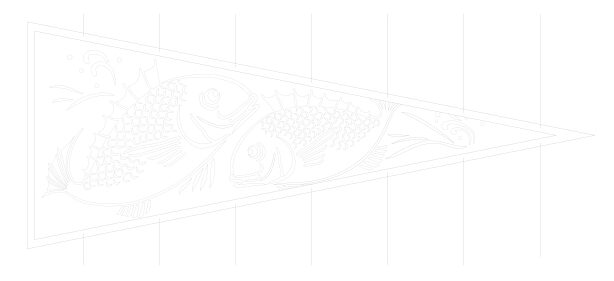

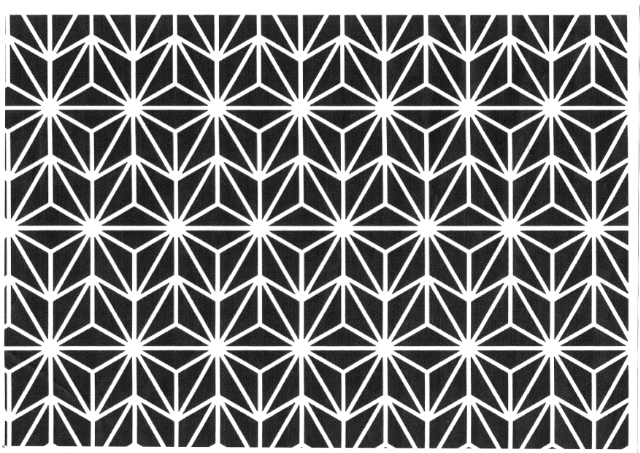

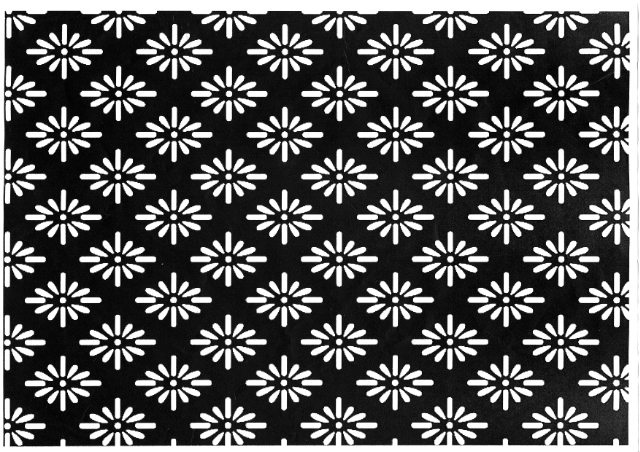

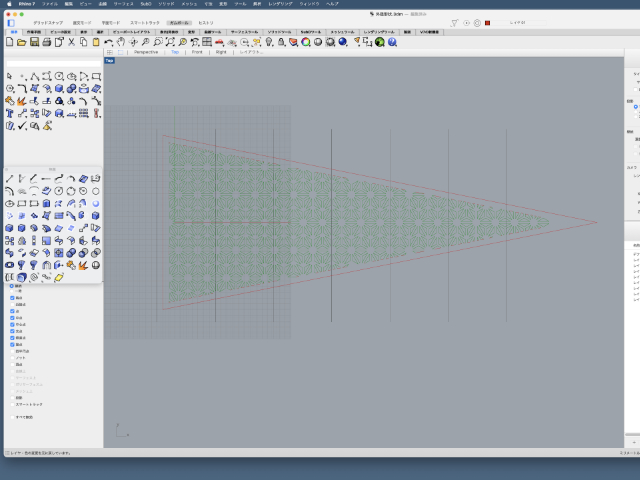

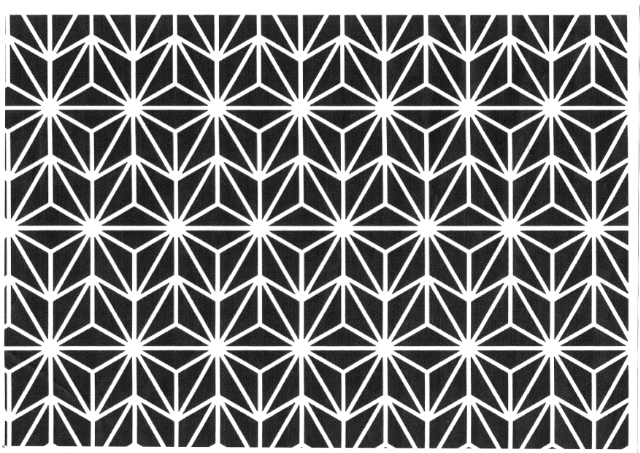

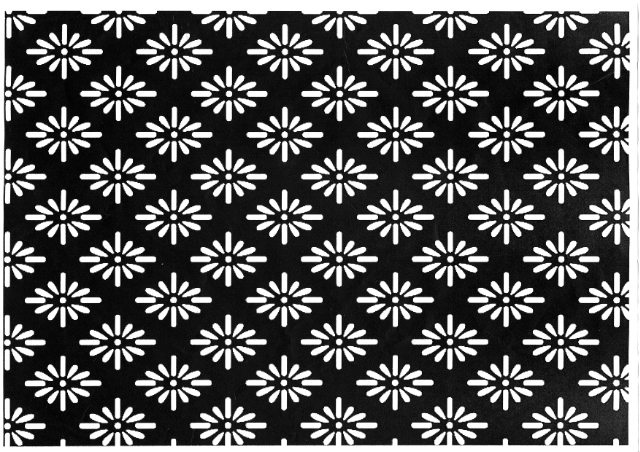

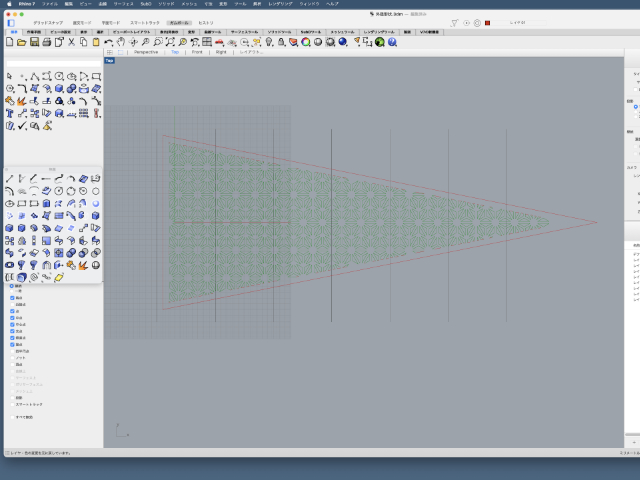

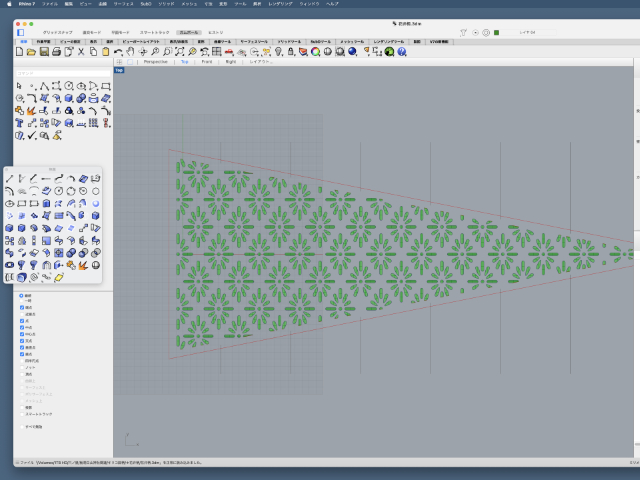

以上、4方向に突き出た部分の絵柄の下絵ですが、下側の「麻柄」と「花柄」は、

この様に幾何形状の繰り返しなので、CADで作ってしまいます。

これが「麻柄」のデータ。

これが「花柄」のデータ。

実は、こっちの作業を絵柄より先にやって、ここで作ったフレーム枠の線のデータを画像ソフトに持って行って絵柄作りを行ってます。

これらもA4サイズに印刷して、繋ぎ合わせて一枚の下絵に仕立てて有ります。

以上、下絵の制作過程を記事にしてみましたが、興味有る人って居ないよね。(笑)

でも、デジタルデータにして有るので、いつでも同じ物を用意する事が出来ますから、次回修理する際に役に立つと思います。

これで、お盆休み明けから、「六ノ里地域づくり協議会」の方々や、ご協力いただける「六ノ里」の皆さんで、実際に切り抜く作業に入ります。

先に『切るき満々』と書いておきながら、申し訳有りませんが、私は本業で参加出来ません。

皆さん、どうか宜しくお願い致します!!