今回の記事は、あまり楽しい記事では無いかもしれません。

山菜無断採取への対策として看板を設置しましたので、その作り方と合わせて載せておきます。

春も本番、山々の木々も芽生えて新緑の季節が始まってます。

ここ里山では自然の恵、山菜が採れ始めます。

まず「ふきのとう」で、それが終わると「山菜の王様」とも呼ばれる「タラの芽」が出始めます。

「タラの芽」と言うのは、これです。

一昨年来、地域の方々と協力して雑木や草(茅が多い)を切って、せっせと場所を良くした際に「タラの芽」の木は刈らないで残して育てて来ました。

「タラの芽」は道の駅に出荷するとお金になるので、環境作りの活動費に当てる為に皆さんで育てているのです。

ところが、山菜取りの方が来て、持って行かれてしまうのです!

昨年も管理している場所に入らない様に杭を打って鹿避けテープを張っていたのですが、関係無しに入る方が居て、現場を見つけて『ここは育てているので採取は止めて下さい』と言ったのですが、逆に『山に勝手に生えているのを、なんで採っていかんのか!育ててるなんて、どこにも書いて無いだろう』と言われまして・・・。

山だって所有者が居るんです。まして、綺麗に下草を刈って場所を良くして「タラの木」だけ残してあるのは栽培しているって事なんです。

でも、採取しに来た方には関係無いって事でしょうか。

ですので、今年は看板を制作して掲げる事にしました。

掲げるにしても1枚じゃまた何か言う方も居るだろうし、複数枚掲げるのは作るのが面倒ですし、そもそもこんな事しなくても山菜採りの際に『ここは採っても良い所なのか?』って思って遠慮して貰えたら・・・本当はしたく無いんですが。

他の場所で同じ様な悩みの方の為に、看板の制作方法を載せておきます。

特に複数枚作りたい時は、この方法が良いですよ。

なお、ネット記事のお約束ですが、真似してやられる方は、あくまでも『自己責任』でお願いします!!!

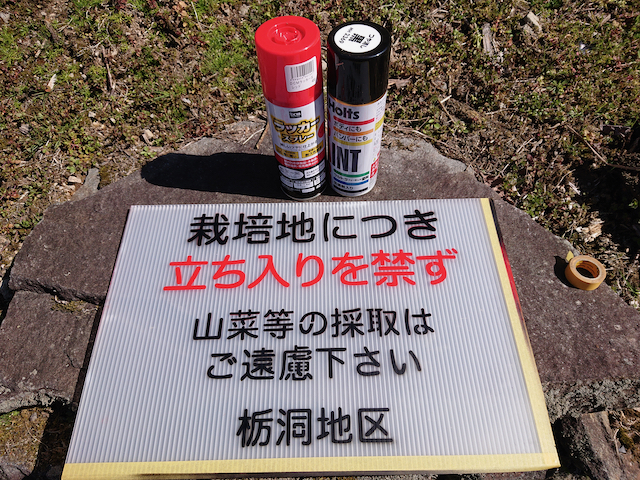

まず、文言を考えて『栽培地につき立ち入りを禁ず」と明記しました。

「栽培地」で有れば、つまり「畑」である訳で、よそ様の「畑」で白菜や大根が育っているのを持って行くのは犯罪でしょ?そう思ってくれないかな、と。

文言を決めたらパソコンで作る看板の大きさの文字やレイアウトを決めて印刷します。

普通、家庭にあるプリンターはA4サイズですが、A3のサイズの物を作る場合は、2枚に分けて印刷します。

印刷した物をボール紙に貼って、根気良く文字を切り抜いてマスクを作ります。

「栽培地」の「培」の「口」の様に、切り抜いてしまうと無くなってしまう所は、一部線状に切らないで中と繋がる様に残します。

看板のベースに使うのは何んでも構いませんが、耐久性と扱いやすさから「ダンプラ」と呼ばれる物を使ってます。

これならホームセンターで売ってますし、好きなサイズにカッターナイフで切る事も出来ます。(切る時に、怪我はしないでね!)

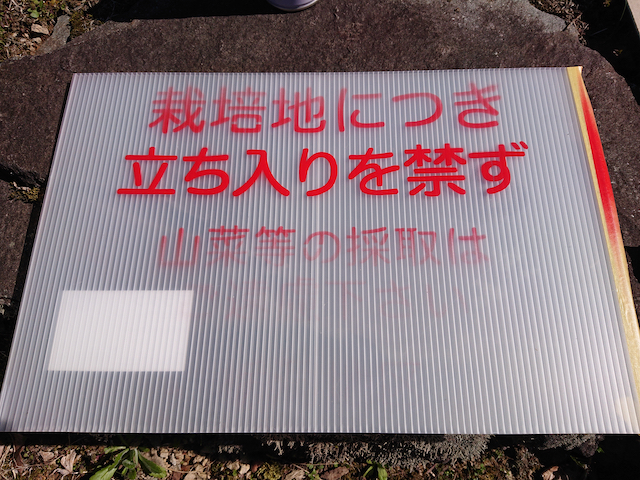

看板の板にマスクを貼り付けます。

マスクに塗料を掛けると紙製のマスクなので、よたりますのでデザインボンドで貼るのが仕上がりが良いです。

その時の注意ですが、紙製のマスクなのであまりしっかり貼ってしまうと、次の看板を作る際に剥がせなくなるので、浮かない程度に貼って下さい。

写真のデザインボンドもホームセンターで売ってますし、有る程度、貼り剥がしが効きます。

私は2色の看板にしたので、まず、赤文字の所を缶スプレーで塗ります。

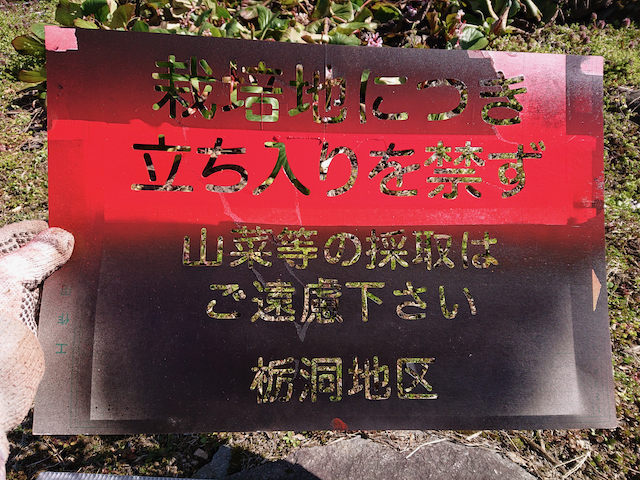

写真はマスクを外したところです。

本当は黒文字の所は赤の塗料が付かない様に、段ボールやボール紙でマスクすると仕上がりが良いのですが、面倒なのでそのまま塗りました。

なお、2色にする場合で私の様にマスクしない場合は、明るい色から塗って下さい。

次に黒文字の所を塗ります。

赤文字にマスクを合わせる様に再度マスクを貼って、先に吹いた赤文字の所に黒塗料が掛からない様にボール紙でマスクして吹きます。

缶スプレーを塗る時の注意ですが、一気に厚く塗るとマスクとベース板の隙間に染み込んで文字が滲んだ様になるので、薄く何度も吹き掛けるのが良いです。

「栽培地」の「培」の「口」の様に、切り抜いてしまうと無くなってしまう所を、一部線状に切らないで中と繋がる様に残しましたので文字が切れている所が有ります。

気にならなければこのままでも良いですし、気になる様ならば吹き付けた塗料を何かの容器に吹き付けて、それを細い筆で塗っても良いですね。