長かった雪の季節も終わり、やっと春らしくなってきました。

3月の終わりから本業の出稼ぎに行ってますので、栃洞の様子を見れるのは週末ごとになりますが、毎週戻るたびに雪が消え、今では北向き斜面の一部に残るのみとなりました。

今日は、春らしい様子と、この冬の大雪の影響について書いてみたいと思います。

福寿草が、もうすぐ咲きそうです。

昨年は3月15日には咲いてましたので、約半月遅れてます。

フキノトウは昨年の記憶が無いのですが、そこらじゅうで芽を出してます。

スイセンも、どんどん伸びてきてます。

この春の陽気に釣られる様に、我が家の原木椎茸も出てきてます。

昨年の秋は猛暑の影響で暑い日が長引き、その後一気に寒くなってほんの少ししか採れませんでしたが、この春はいっぱい採れそうです!

原木椎茸は鍋に入れると凄く上手いので、暖かくなっては来てますが、出始めると一気に大きくなりますからまだ鍋で味わえそうで楽しみです。

家の前の畑の雪も除雪で積み上げた部分を除き消えました。

雪の下に埋もれていた作物も復活してきてます。

ところで、以前の記事で畑の奥の方に積雪の指標にしていた「トマトの雨除け」が有りましたが、雪の重みでグニャグニャに潰れてしまい撤去しました。

更新する予定ですが、出費が痛いところです・・・。

東の田んぼも、すっかり雪が消えました。

上の田んぼも、すっかり雪が消えました。

2週間程前までは、どちらも全面50cm程も雪が残っていて、この調子では『春の作業(肥料撒き)出来る?』と心配でしたが、この様子なら無事にできそうです。

田んぼや畑以外の様子はといいますと、

新しく育てている梅畑は、こんな具合。

鹿除けに張っていた獣害防止網は見事に支柱から折れて、地面に落ちてます。

ここは最大積雪時には、全ての梅が雪の下に埋もれるくらい積もってまして、

その影響で多くの梅の枝が裂けてしまいました。

裂けた枝は諦めて潔く切って落としてしまうのが良いとは思いますが、主木としっかり繋がっている物は写真の様に麻紐で縛っておきました。

この先、うまく融合してくれる可能性もあるので様子を見ます。

先達さんから引き継いだ梅畑は、毎年の剪定調整がうまくいっていたのか、雪による被害は有りませんでした。

写真のピントがズレてますが、梅の花芽も膨らんで色付いてます。

もうすぐ咲くか、って感じでしょうか。

育てているタラの木は、こんな感じ。

タラの木は凄く柔らかく、タラの芽を採取する際にグイッと強く引っ張りすぎると折れてしまうので、雪の重みでバキバキに折れているだろうと思ってましたが、意外に大丈夫だったみたいです。(一部折れてる枝も有りますが)

例年ならタラの芽が大きくなり始めてる時期ですが、今年はまだまだみたいです。

今年の大雪の最大の被害は、この石垣が崩れた事です。

降り積もった雪が消えていく際に、大きな雪の塊がずり落ちるのですが、その際に石を掴んで引っ張るのです。

この写真は2年前の物ですが、この時点で真ん中辺りがはらんでいる(膨らんで出てくる事)ので『そろそろマズイなぁ」と思ってましたが、今年の大雪でトドメを刺された感じです。

このまま放置という訳にもいかないので、時間を作ってじっくりと積み直そうと考えてます。

さて、4月になりましたら例年の楽しみが有ります!!

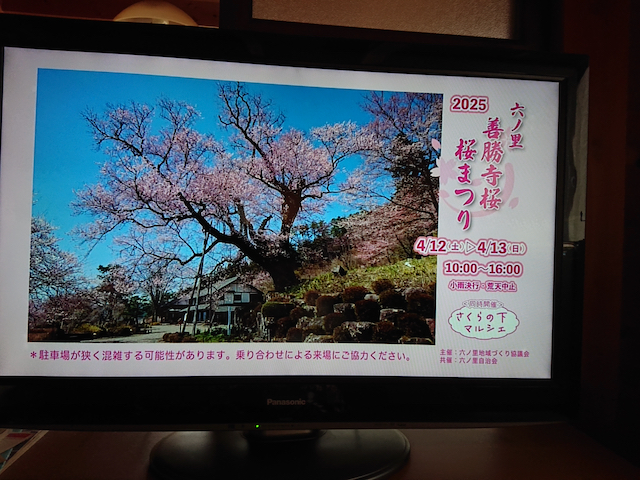

「善勝寺桜 桜まつり」が4月12日(土)、13日(日)の両日で開催されます。

この画像は開催に向けてのフライヤーです。

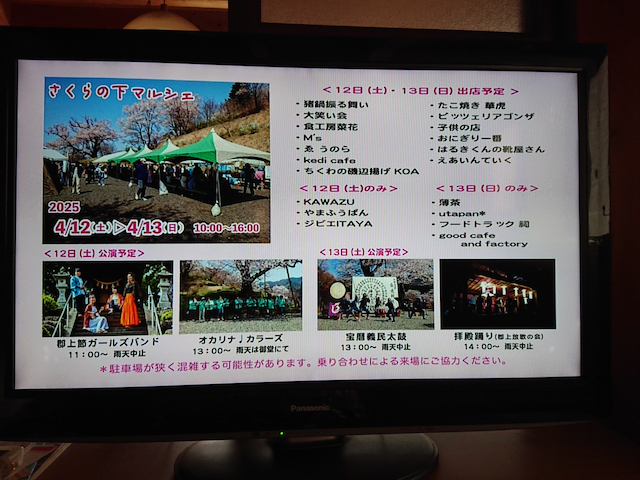

4月12日に「郡上節ガールズバンド」「オカリナ♩カラーズ」、13日に「宝暦義民太鼓」「拝殿踊り(拝殿ではありませんが)」が公演されます。

多くの地元企業の方々から、祭り開催に協賛もいただいてます。

また、善勝寺桜の下で同時開催される「さくらの下マルシェ」には、画像内に有ります様に郡上界隈の多くのお店が出店される予定です。

そして多くの方にご来場いただける様に、桜まつり開催に向けて「郡上ケーブルテレビ」で広告放送も行ってます。

昨年は上の画像のみでしたが、今年は「さくらの下マルシェ」の分も流してます。

と言った具合に「善勝寺桜 桜まつり」に向けて準備も進み、気分も盛り上がって来ました!!

これは昨年の「善勝寺桜」の様子です。

昨年は2日とも好天に恵まれ、桜の開花具合も満開近く、過去に無い最高のコンディションでしたが、今年は大雪の影響で寒さが長引いて開花が遅れ気味です。

なんとか桜まつりに開花を間に合わせるべく、早めのライトアップで温めて開花を促してますので、無事に間に合う様に祈りましょう!!!