明けましておめでとうございます!

六ノ里での7回目の正月を迎えました。

今年も六ノ里での暮らしの様子を中心に紹介して行きたいと思います。

ここに暮らしてみて、本当に六ノ里は素晴らしい所だと断言出来ます。

ですので、多くの方に興味を持っていただき、訪れて頂ける様に頑張りますので、宜しくお願い致します!

今回は、その六ノ里の暮れから年越しの様子を記事にしたいと思います。

まずは今年の締めくくり、12月31日大晦日。

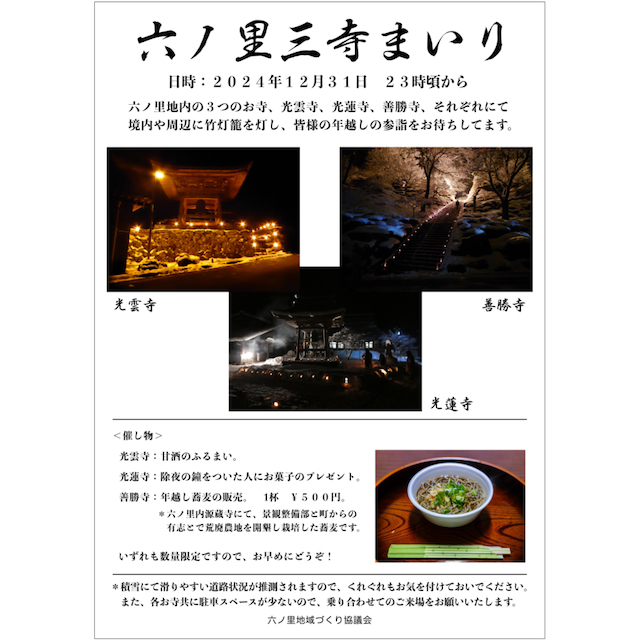

六ノ里の大晦日には六ノ里三寺参りを開催してます。

六ノ里に有る光雲寺、光蓮寺、善勝寺、それぞれの境内周辺に地域づくりの仲間や檀家さんと協力して竹灯籠を灯し、年越し詣りの方々をお迎えします。

私は檀家ではありませんが、自宅に近い善勝寺さんのお手伝いをしています。

今年は年末に降った雪が多くて、例年なら竹灯籠を設置する石段はこの通りで、積雪量はゆうに70cmを超えてます。

これを除雪する現実的ではありませんので、今年はこちらは諦めて、桜まつりを開催する山村広場の方からの来場とさせていただきました。

時刻は22時過ぎ。そろそろ竹灯籠設置の準備にかかります。

事前に本堂の縁側下に準備しておいた竹灯籠や篝火を設置していきます。

善勝寺桜の方から本堂に向けて、通路沿いに竹灯籠を設置しました。

灯した竹灯籠は、こんな感じになります。

現物はもっと風情があるのですが・・・。

写真技術が乏しいせいで、あまり雰囲気が伝わらないのが残念です。

本堂前は竹灯籠の設置数を増やして、雰囲気を盛り上げます。

除夜の鐘をつく鐘撞堂周辺には篝火も焚いてます。

雪景色の中、竹灯籠や篝火の揺らぐ灯りが、新年を迎えるにあたって荘厳な雰囲気を醸し出してます。

この雰囲気を写真でお伝えするのは大変難しいので、是非とも足を運んでご自身の目で見て頂ければと思います。

善勝寺では年越し蕎麦の販売も行います。

ここで使う蕎麦は地域づくり協議会・景観整備部が源蔵寺棚田の再生で栽培した蕎麦を、六ノ里にある「そば茶寮文福笠井」にて製粉して打っていただいた物を使ってます。

無事に六ノ里三寺まいりを終えて、新しい年を迎えました。

この後は、2025年1月1日の様子です。

新年を迎えた朝、まずは家の近くの栃洞白山神社に初詣です。

昨年1年無事に過ごせた事に感謝し、今年1年平穏に過ごせる様にとお願いしました。

本殿には御神酒を用意してあります。

また、今年から宮司さんの提案で、おみくじを準備しました。

引いたおみくじを結んでおく「おみくじ台(?)」も、制作し設置してあります。

地元の神社の初詣を済まし、午後から友人の車で長瀧白山神社へ初詣に向かいます。

少しは参拝客が少なくなるだろうとお昼時を狙ったのですが、みなさん考える事は同じらしく駐車場は満杯。

ですので、すぐ近くの「道の駅 白山文化の里長滝」に車を停めて参拝に向かいます。

今年の境内の様子はこんな感じ。

除雪はしてありますが、多くの参拝者に踏み固められた雪が滑ります。

まずは本殿にお参りです。

こちらでも昨年1年無事で過ごせた事への感謝と、今年1年が平穏に過ごせる様に、とお願いしました。

それから、境内にある長瀧寺(ちょうりゅうじ)にお参りして、全ての参拝が済みましたら、社務所で破魔矢と御守りを授かって、おみくじを引いて初詣は終了です。

今年も1年、良い年になります様に!!