朝晩はめっきり涼しくなった六ノ里。

今年も稲刈りの時期になりました。

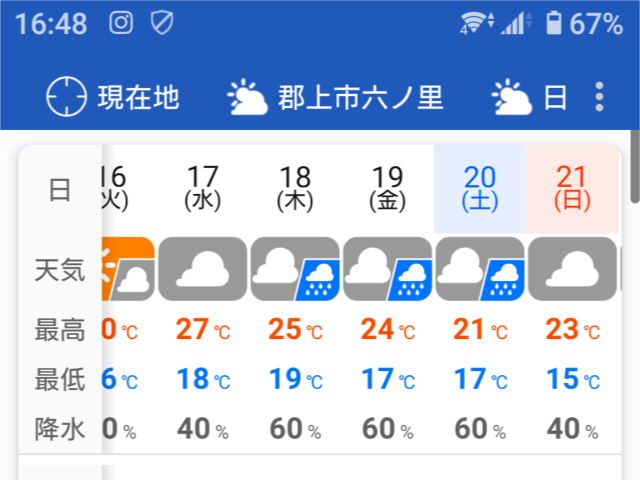

昨年と同じく今年も猛暑で稲の実りが早く、昨年並みに早く刈りたかったのですが、雨の日が続いて、なかなか田んぼが乾きません。

結局、去年よりも1週間遅い実施となりました。

今回は、この稲刈りからハサ掛けの様子を紹介してみたいと思います。

が、本題に入る前に、いつもの前置きを少しだけ。

今回は今の蕎麦の圃場の様子を紹介します。

「源蔵寺棚田の再生」今年の圃場です。

先日の大雨で、残念ながら今年も倒伏してしまいました。

昨年は倒れたままにしていましたが、今年は倒伏してすぐ、支柱と麻紐で越しました。

(雨が降ってきて、全ては無理でしたが、2/3は戻せたかと)

去年の圃場、中段は今年の圃場より10日ほど種蒔きを遅らせたのが良かったのか、ほぼ倒伏無しで育ってます。

どちらの圃場も、10月に入れば黒化率(蕎麦の実が黒くなる比率)が上がって、刈取りの時期になります。

このままでいけば、昨年蕎麦用に改造したバインダー「SO-Binder」で刈れそうです。

さて、前置きはここまで。本題に入ります。

先日の「バインダーの整備」の記事の最後にも書きましたが、稲刈りを予定していた9月20日では、それまでに雨が降って田んぼが乾かず出来ませんでした。

数日好天が続いて、昨日、やっと稲刈り出来た次第です。

今の六ノ里の棚田の風景です。

本来この時期なら、写真の辺りは稲刈りが終わっているはずですが、今年はまだです。

どうも田んぼが乾かず、コンバインがぬかるみで立ち往生の可能性が高く出来て無いそうです。(専業農家さんの話では、実際に立ち往生があったそうです。)

我が家はコンバインに比べ軽量なバインダーですし、しかも「ゼロプレッシャー・タイヤ」なので、なんとか稲刈り出来そうです。(「ゼロプレッシャー・タイヤについては、こちらを参照ください。)

我が家の東の田んぼの様子。

コシヒカリもタカヤマモチも、黄金色の稲穂が垂れてます。

心配していた田んぼの乾き具合は、北西の角のいつも乾きにくい所は多少ぬかるみますが、長靴が潜らないので、まぁなんとかなりそう。

上の田んぼの具合は南西角が柔らかいですが、こちらも長靴で歩けない程でも無い。

どちらの田んぼも刈り時なので、稲刈りやります!!

なお、今年初めて、我が家の田んぼでも倒伏が発生しました。

多少倒れかかったぐらいなら刈った事がありますが、ここまでの状態は無いので、正直手こずりそうです。

まずは東の田んぼから。

水口に近い所に植えてある「タカヤマモチ(餅米)」を刈りました。

所要時間は10時頃から始めて終了が10時20分、約20分程で終了。

続いて「コシヒカリ」を刈りました。

10時半から始めて11時過ぎ、多少手こずりましたが30分程で完了。

土が柔らかい場所では「ゼロプレッシャー・タイヤ」でもタイヤが空転しました。

なので稲列にバインダーの先を合わせるのに苦労しました。

またこちらの田んぼでも一部軽い倒伏が有って、そこでは稲列がどこにあるのか見えなくて・・・バインダーで踏み倒しかけてはバックしてと大変でした。

続いて、上の田んぼの「タカヤマモチ」を刈りました。

この所要時間は約20分程。

ここら辺りは良く乾いていたので、別段問題も無く刈れました。

続いて「コシヒカリ」を刈りましたが、先に載せた倒伏部で悪戦苦闘しました。

タイヤで踏み潰して泥が付いたのは、そのままハサに掛けておけば落ちるので良いのですが、稲列が分からずバックしたら隣の列の稲穂をバインダーの送り部分に巻き込んでしまい、少し無駄にしてしまいました。

ここは11時40分から始めて、終わったのが1時前なので、コシヒカリだけで1時間も掛かりました。

昨年はタカヤマモチ、コシヒカリ両方で1時間ほどなので、悪戦苦闘ぶりを分かっていただけると思います。

刈取りが終わったので、先にコンバインを洗って乾かしておきます。

ハサ掛けしている間に、乾いてくれますので。

私流の掃除方法は、まず、刈取り部に溜まった藁クズをエアブローで落とします。

そのまま洗い流すと、濡れた藁くずがいろんな所に引っ掛かって取るのが面倒です。

次に高圧洗浄機で洗うのですが、田んぼが柔らかいのでタイヤの溝の部分には土がいっぱい付いてます。

これを洗い流すのはもったいないので、先に丁寧に手で集めて田んぼに戻して、それから洗います。

洗車(?)が終わると、時刻は13時。

お昼はとっくに過ぎてますが、ここで昼食とします。(栃洞産の米のおにぎり)

簡単な昼食を採ってから、ハサ掛けに入ります。

ここで『凄腕の助っ人』登場!

我が家が米作りを始めた最初の年、稲刈りやハサ掛けを教えてくださった方です。

通り掛かって稲刈りをしているのを見て、手伝いに来てくださいました。

1時間ほどで上の田んぼのハサ掛け終了。

『凄腕助っ人』のお陰で、予定していたより30分は早く出来ました!

本当にありがたい。感謝、感謝です!!

続いて、東の田んぼのハサ掛けです。

写真にある様に、ハサ木を持っていって並べてます。

我が家では『上、西1』の様なナンバーをハサ木に書いてありますので、その通りに田んぼに持って行ってハサを立てれば良いのです。

ハサを組んで、順調にコシヒカリから掛けていきましたが、ここで問題発生!

両方の田んぼにタカヤマモチを植えてますが、脱穀はコシヒカリと混ざらない様にタカヤマモチだけまとめて先に脱穀を行います。

なので、東の田んぼに運んで一緒にハサ掛けするのですが、今年は掛ける場所が足らない!!

先日もお隣のお父さんから『今年は良く出来てるなぁ。』と言ってくださってましたが、ハサが足らなくなるとは。

ただし、稲束が太いだけで、収量は変わらないかもしれませんが・・・。

結局、ハサを一部延長したり、コシヒカリを上の田んぼのハサに持って行って掛け直したりして、終わったのは写真も撮れないくらい暗くなってました。(この写真は途中の物)

明けて翌日、今朝の東の田んぼの様子。

昨夜は日没で掛けられなかった雨避けのブルーシートを、東、上ともに掛けました。

この雨避けは、天気の良い日には根元も乾燥させるべく、くるくると巻いて端に縛っておきます。

以上、今年の稲刈りの記事でした。

今年は、天気と田んぼの乾き具合に、本当にヤキモキしました。

1週間ほど遅れはしましたが、無事に稲刈りを終える事ができました。

この後は、約2週間ほどハサ掛けの後、脱穀する予定です。

さてさて今年の収量は、どれくらいあるのでしょうか?

楽しみです!

ブログを拝見させている静岡県内で1反5畝程

同様の米(にじのきらめき)作りをしている者(今年還暦を迎えました)です

農家として耕作地は所有しているのですが、近隣の方に貸していた状況から

数年前に引き継いで、兼業状態で米作りをしておりまして

ブログを参考にさせて頂いています

はさがけ後のブルーシートは掛けた方が良いのでしょうか?

先日もオートバイツーリングに出掛けた際に各所ではさ架けされた地方を見る事が出来ましたが

やはりブルーシートを掛けられている処が多かったです

サラリーマン農業ゆえ脱穀迄の期間が週単位になってしまうのと、天候に左右される作業ですので

今年は2週間を置かずに脱穀した所、脱穀後の水分率が17%でした

自家消費米、籾での貯蔵なので、良しとしましたが、どうなんでしょうか?

アドバイス頂けると嬉しいです

夏にせせらぎ街道へツーリングにも行きましたが、近くにこの様な素敵な地域が有るとは・・

何時か六ノ里も訪ねてみたいと思っております

コメントありがとうございます。

アドバイス出来るほどちゃんと出来てませんが、分かる範囲で書かせていただきます。

ハサ掛け後のブルーシートは、稲束の中に雨水が入るのが嫌で、我が家は雨の時だけ掛けます。

天気の良い時はクルクルと巻いて、ハサ掛けの端に縛っておきます。

その方が稲束の中心部分が乾くそうです。

脱穀後の水分量は、ハサ掛け時の天候に左右されますので、そんな物ではないでしょうか。

お隣のお父さんの話ですと、昔はどこもハサ掛けしていましたが、各家庭で乾燥機を持っていて、

それで乾燥させていたそうですし。

我が家も籾摺りに持って行くと、乾燥が足らないので籾摺りと同時にしてもらってます。

ハサ掛けすると乾燥時間が短くなりますので、乾燥代が安くなり助かります。

せせらぎ街道は景色が良いですが、休日は交通量が多いです。

郡上大和からヒルガノ高原まで「やまびこロード」というのがあってここも良いです。

途中、六ノ里の入口を通りますので、時々、私も走らせます。

六ノ里、ぜひ、お訪ねください。

丁寧なアドバイス有難うございます

確かに稲束の中に入った水分は抜けにくいので、バラつきを防ぐ意味でも掛けた方が良いのですね

幸いはさ架け用シートも売っている様ですので来季は実施して見ます

今年は米価が高騰して自給している我が家としてはやりがいのある稲作になりました

農機具類のメンテナンス投稿を見るとオートバイ乗りの経験が生きる様で

遊び惚けていた時のスキルが今になって旧型の農機具メンテナンスに生きており

コスト安での米作りに役立っています。

今後も地域の発信等のブログを含めて閲覧させて頂きます

愛知岐阜方面の道路は良く整備されていて、車の少ない道も多くツーリング向きの道が多いですね

まだまだ未訪問の地域も多いのでぼちぼち半農しながら旅も楽しんで行きたいと思っております