「幻の滝 清滝」に「地域づくり」の仲間と登って来ました。

なかなか素晴らしい景観でしたので、記事にして紹介したいと思います。

本題の前に、いつもの前置きから。

今回の前置きは、今日の「六ノ里」の様子です。

2月に入って「立春」が過ぎ、ここ「六ノ里」も暖かい日が増えて来ました。

もっとも、町に比べれば、写真の様に「雪」が残ってますが。(笑)

さて、ここから本題です。

先日、『善勝寺の裏山に「氷瀑(ひょうばく)」が出来る「滝」が有る』と、「先達さん*」に教えていただきました。

*注)「先達さん」とは、我が家の前の持ち主。ここでの暮らしの先生方の一人で仲良くしていただいてます。

凄く気になっていたので、暖かい日が続いていて『氷瀑は無理かもしれない』とは思ったのですが「幻の滝 清滝」に登って来ました。

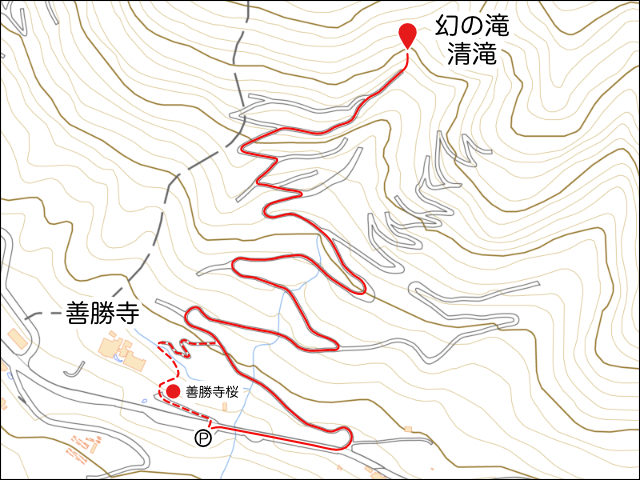

簡単に地図にしてみますと、こんな感じ。(地理院地図に加筆しました。)

「善勝寺」の前の、道が広くなった所に車を停めて上がって行きます。

本来は赤い線で描いたルートで上がって行きますが、今回は境内からショートカット。(赤点線ルート)

なお、今回の「赤点線ルート」は、はっきり言って分かりにくいです。

また、お寺の敷地内を通るので、迷惑を掛けるのは絶対『ダメ』ですし。

もし、この記事を参考に行かれる方は「赤線ルート」でお願いします!!

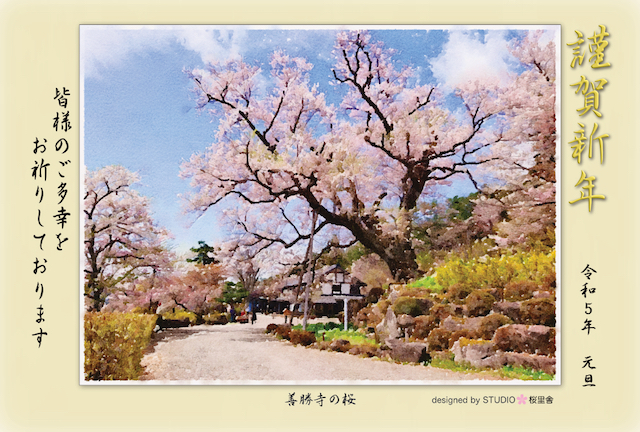

「善勝寺」の「桜」です。

樹齢約500年の古木ですが、春には綺麗な花をいっぱい付けてくれます。

今は枝先の方が、少し桃色掛かって見えません?

きっと春に向かって、一生懸命「開花準備中」だと思います。

満開の頃には「善勝寺桜 桜まつり」が開催されます。

その頃には満開の「桜」に加え「ハナモモ」も見頃になります。

是非「善勝寺桜 桜まつり」来てくださいね!

(「六ノ里地域づくり協議会」では、開催に向けて色々企画してます。)

では「善勝寺桜」の横から上がって行きます。

写真に見える範囲は道が分かりやすいですが、ここを上がった先が分かりにくいんです。

気が付くと思わぬ所に行ってしまいますので、しつこいですが、もし行かれるなら「赤実線ルート」でお願いします!

正規の「赤実線ルート」に出た所。

これを上がって行き、この先で右の方に上がって行きます。

右に曲がってからは、途中下がって行く道が有りますが、上の方に向かって上がって行きます。(写真だと真ん中の左方向に分かれた道。)

南向きの斜面ですが、場所によってはこの様に「雪」がいっぱい残ってます。

上がって行くと「切り通し」になってる所も有ります。

何度か曲がって、さらに上がって行くと道の真ん中がゴッソリえぐれている場所が有りました。

こんな所は、溝の底を避けて、転ばない様に気を付けて端の方を進んで行きます。

ここを進むと「よしん坊谷(「よしんぼだに」と読みます。)」を渡ります。

これが「よしん坊谷」です。

ここに来て、なぜ道がえぐれているのか、理由が分かりました。

「作業林道」を造る際、谷を越える所は大きな「土管」を埋めるか「コンクリートの構築物」を造って「暗渠」にしますが、その「暗渠」が土砂で埋まってしまってます。

なので、大雨で増水した際、水が溢れて「作業林道」を流れ下るのでしょう。

それで、道がえぐられてしまうみたいです。

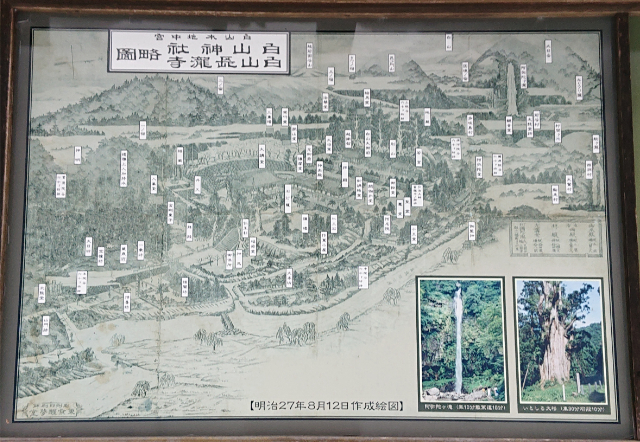

ところで、いきなり「よしん坊谷」と出てきましたが、これは「善勝寺」の東側の小さな谷の呼び名です。(ここらの人の通称だと思います。)

では、なぜこの谷を「よしん坊谷」と呼ぶか?を「六ノ里雑学」として話しておきます。(「六ノ里雑学」、いっぱい知ってると良い事があるかもしれません。笑)

『栃洞の古老から昔聞いた話です。

昔昔の大昔、ここ「栃洞」に「よし坊」と呼んでいた発達障害を患った少年が住んでいました。

「よし坊」は、毎夕毎夕、空腹を我慢しながら夕闇のあの谷付近で親の帰りをじっと待ち立っていたとのことです。

時が過ぎ、何時しか「栃洞」の人々はあの谷を、「よし坊谷(今ではよしんぼ谷)」と呼び「よし坊地蔵」を彫り、谷付近に祀りました。』

以上、さっちゃん様が教えて下さいました。いつも有難うございます。

(さっちゃん様、お尋ねの「よし坊地蔵」ですが、「栃洞」の皆さんに聞いてみましたが確定出来てません。「善勝寺」の「寄せ墓」に有るのではないか、との事です。)

さて、どんどん上がって行きますよ!

「よしん坊谷」を過ぎて「雪」で倒れた「茅」を踏みながら上がっていきます。

ここまでもそうですが、初夏から「雪」が降るまでは「茅」の「ジャングル」になって、見通せないし歩きにくいと思います。

この先も何度か曲がって上がって行くと、

写真の様に、前方にまた「よしん坊谷」が見えて来ます。

ここまで来たら「あと一息」。

ここを曲がると・・・

はい、これが「幻の滝 清滝」です。

人の大きさと比べて分かりますが、結構な高さが有ります。

ここ数日、暖かだったので諦めていた「氷瀑」ですが、少しだけ残ってました。(写真の真ん中の、上の方の白い塊)

「氷瀑」を拡大すると、こんな感じ。

小さいながらも、なかなか綺麗じゃないですか!!

「滝壺」部分には、溶けて剥がれ落ちた「氷瀑」の残骸がいっぱいでした。

この量から推測すると、凄く寒い時は「滝」の上から下まで「氷瀑」が出来るのかも。

『これは寒い日が続いた後、見に来なくては!』と思いました!

ところで、なぜ「幻の滝」と言われのでしょうか?

それは、流れ落ちる水量が少なくて、夏場は渇水で「滝」が消えるからだそうです。

また、「清滝」の名前の由来は、

「善勝寺」の「山号」が「清瀧山」だからでしょう。

(「清滝」じゃ無くて「清瀧」かも。合わせて、住職さんに聞いておきますね。)

「滝」の景色も素晴らしいですが、上がって来ると、こんな「眺望」も得られます。

この写真の方向は「母袋」との境の山で、建設中の新しい道も見えてます。

素晴らしい「清滝」と「眺望」。

いつか『この道を整備して、散策出来ると良いなぁ』と妄想しています。

<<最後に皆さんに「お願い」が有ります。>>

今回の記事で「清滝」までのルートを「簡易地図」で紹介していますが、記事の写真のとおり「整備された遊歩道」ではありません。

この道は、かつて、伐採に使われた「作業林道」の名残りの「荒れた道」です。

お約束ですが、参考にして行かれる場合は、あくまでも『自己責任』でお願いします。何か起きても、当方は責任を取りません。

また、くれぐれも「善勝寺」さんのご迷惑にならない様にお願いします。

以上、よろしくご理解ください。お願いいたします。