今年の「善勝寺桜 桜まつり」は4月12日、13日の2日間で開催しました。

3月の寒波で予想外に開花が遅れ桜は咲かず、その上2日目には1日中雨とちょっと寂しいまつりでしたが、天気に恵まれた1日目は多くの方にご来場いただけました。

今回はその12日の様子を紹介したいと思います。(13日の様子はこちら)

今年、開催日1日目の善勝寺桜の様子です。

桜の開花に絶好の好天に恵まれた2024年とは打って変わって、今年はまだ開花しておりません。

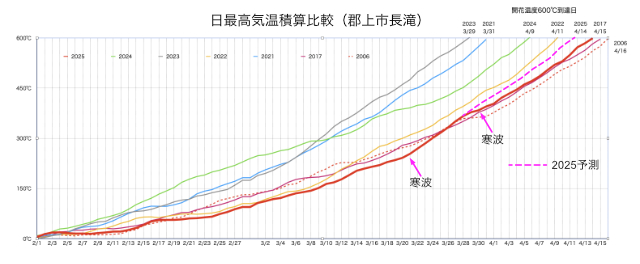

「さくらの下マルシェ」に出店いただく店舗の方々に向けて、出来るだけ早く日程をと2月の頭に開催日を決めるのですが、この冬の大雪でも2月の時点では2017年、2022年と同等の最高気温積算具合でした。

しかし3月に入って2度の残り寒波に見舞われて、積算温度が伸びず大きく予想を外してしまいました。

こう言っては何ですが、まぁ自然相手の事ですので悲観していても仕方が無い。

樹齢500年近い桜の古木の1年に一度のお祭りだと気を取り直して、桜まつりを楽しみます。

それでは、12日の朝の様子から。

まつり会場でもある「さくらの下マルシェ」の全体の様子。

テントは昨日の夕方に張っておきましたので、テーブルと椅子のセッティング。

桜まつりの開始の10時に向けて、各々が準備していきます。

私は担当の協賛いただいた方々の掲示と、

本日の「さくらの下マルシェ」の案内板の設置。

時刻は9時。祭り開始の10時に向けて、出店の皆さんも準備を進めています。

それでは、今年も多くの出店をいただけましたのでが、会場を時計回りに紹介していきます。*()内は販売品目です。

六ノ里のお母さん達の店「食工房菜花」さん(みたらし団子)

こちらも六ノ里のお母さん達の店「大笑い会」さん(お好み焼き、味飯)

どちらのお店のお母さん達にも、普段からお世話になってます。感謝!!!

六ノ里の若者達のお店「Mʼs」(鯛焼き、唐揚げ、生ビール、ソフトドリンク)

仲良し2家族が、ファミリーで今年も販売です。

地元六ノ里の猟師さんによる「猟師鍋」の振る舞い。

振る舞いをされた猟師さんは他の出店もされてるので、地元の仲間で営業。

(地元の知り合い同士の溜まり場が正しい表現かもしれません。(笑)

「おにぎり一番」(おにぎり各種)

実店舗は「道の駅 白尾ふれあいパーク」に有ります。

ここの凄く美味しい「六ノ里棚田米」を使っていただいてますので、是非、美味い「六ノ里棚田米」を味わいに寄ってみてください。

KAWAZU(各種カレー)

本業は「FROG DANCE STUDIO」を郡上市と美濃市で主催されてます。

桜まつりではカレーを販売されてます。

六ノ里の藍染工房 「ゑ うのら」さん(藍染物販)

自ら無農薬で藍を栽培し、それを元に染色液を作成、藍染をされてます。

素材持ち込みの染色依頼受付や藍染体験もされてます。(要事前相談)

六ノ里の子供達による「子供の店」

本当に販売を行う「お店やさんごっこ(?)」でしょうか。

有料のお菓子すくい、無料で遊べる輪投げを頑張ってましたよ。

地元六ノ里の「kedi cafe」さん(コーヒー 焼き菓子 パン)

「桜まつり」では会場の都合で味わえませんが、ケーキや拘りの珈琲が、これまた素晴らしいので、是非、実店舗に出掛けてみてください。

(不定休なのでご来店前にインスタをチェックくださいね。)

はるきくんの靴屋さん(スニーカーなど)

色々な靴をお値打ちに販売してくださってました。

えあいんていく(イラスト、キャラクターグッズ)

可愛らしいイラストを描かれて販売されてました。

『六ノ里のキャラクターも欲しいな』と思ってますので、そのうちお願いするかも。

たこ焼き 華虎(たこ焼き)

大きなタコが入っていて、焼き立ては中が熱々トロトロで、個人的には大好きです!

実店舗は長滝の「道の駅 白山文化の里長滝」と郡上八幡に有ります。と料理を楽しまれました。

白鳥町の「ピッツェリア ゴンザ」さん(ドーナッツ、パニーニ)

実店舗は「道の駅 清流の里・しろとり」のすぐ近くです。

「ジビエITAYA」さん(ジビエ料理)

実店舗は六ノ里のお隣、大間見に有る猟師さんのお店で、ジビエ肉の販売をされてます。

やまふうぱん(調理パン・菓子パン・マフィンなどの焼き菓子)

実店舗は郡上八幡で、いつも大人気で、すぐに売り切れてしまいます。

ちくわの磯辺揚げKOA(各種ちくわの磯辺揚げ)

米粉100%、米油100%で作られた竹輪の磯部揚げで、5種類の味があります。

郡上市の他のイベントにも出店されてますので、どこかで見掛けられたら是非寄ってみてください。

薄茶(お抹茶と和菓子)

毎年、お寺の庫裡で行われ、着物でお出迎えしてくださいます。

時刻は11時。桜の花が咲いて無いにも関わらず、多くの方が来場くださってます。

ここからは、12日に公演いただいた皆様を紹介してみたいと思います。

「郡上節ガールズバンド」の皆さん

この方々、郡上出身では無く、郡上の唄や楽曲に魅せられ公演活動をされてます。

この日も和楽器と唄で、会場を盛り上げてくださいます。

「郡上節ガールズバンド」の演奏に合わせ、「郡上放歌」の方々を中心に拝殿踊りです。

本来の拝殿踊りは拝殿の上で、ですが、どこでも出来るのも拝殿踊りなんです。

そして、もちろん飛び入りも大歓迎ですので、来場されたお客さんも一緒に楽しまれてました。

郡上のオカリナ演奏サークルの皆さん「オカリナ♪カラーズ」によるオカリナ演奏。

この方々も毎年桜祭りに参加いただいていて、毎年、参加人数が増えてます。

時刻は16時。日が傾いて来て、少し肌寒くなって来ました。

そろそろ今日の桜祭りも終了の時間。

出店された方も撤収され、スタッフはゴミの片付けを粛々と行います。

私は、明日の雨に備え協賛看板に雨避けカバーを掛け、案内看板を13日の内容に貼り替えました。

さて、明日の雨が酷くなければ良いのですが・・・。(明日に続く)