2回目の代かきから1週間。

予定通り、昨日24日に苗が届きましたので、本日、田植えを行いました。

今回はその様子を記事にしたいと思います。

本題に入る前に、いつもの前置きから。

田植えの時期になると、畑のイチゴが色づき始めます。

実は、この写真は田植えの前々日の物で、田植え当日の朝には数個ですが真っ赤に色付いていました。

朝食の時に食べましたが、毎年同様、安定の甘さでした!

今年は昨年以上にハクビシン対策で厳重に支柱+ネットで覆ってますので、この後も1発目の大きくて甘いイチゴが食べられそうです!!

続いて、そば茶寮文福笠井さん下の夏蕎麦の様子です。

種蒔きから10日経ちまして、元気に育ってます。

先日の記事に書きましたが思っていたより密に種が蒔けてしまい、密集して芽生えてます。

でも、間引きするのも面倒なので、このままでいきます!(笑)

花が咲くまで何を植えているのか分からないので、そば栽培中の看板も設置しました。

道を走っていても、笠井さんの店舗の中からも良く見える位置・角度としてます。

この夏蕎麦栽培に興味を持って頂き、六ノ里地域づくり協議会 景観整備部が行なっている「源蔵寺棚田の再生」に参加頂ける方が増えると良いなと思ってます。

さて、ここからが本題の田植えです。

毎年書いてますが、まずは水の具合のチェックから。

東の田んぼの様子。

代かき時の足跡も綺麗に平滑になっていて、具合も良さそうです。

水の深さも、ほんのちょっと多いかな?ぐらいですので、水を抜かなくても上手く植えれそうです。

続いて上の田んぼの様子。

こちらも平滑になっていて、これならOKです。

水の深さも、これくらいなら大丈夫。

理想を言えば、もう少しだけ浅くても良かったかな。(理由は後述します。)

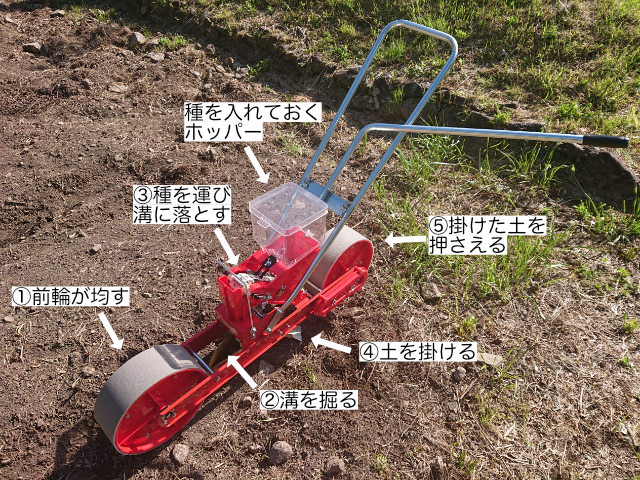

この日に向けて、お隣のお父さん家から、今年も借り出して来た田植え機。

今日までの間に各種オイルの量、各部の動き、植え付け部へのオイル補給等、一通りの整備を行なってます。

田んぼに田植え機を入れたら、まずは外周を2周、植え付けしないで回ります。

この2周分の幅が『田植え機を方向転換させる幅』になります。(「枕地」と言います。)

写真の中に田植え機の車輪の跡が見えるでしょうか?(赤い矢印の先)

先程より水の深さを気に掛けてましたが、水深が深いと、この跡が水の中に沈んで見えにくいんです。

今は水が澄んでいるので沈んでいても見えますが、植えていくと水が濁って見えなくなるんです。

もっとも、少な過ぎると田植え機のフロートが土を押して、植えた苗を倒してしまうし、多過ぎると苗が浅く植えられて、最悪浮き上がってしまうので難しいところです。

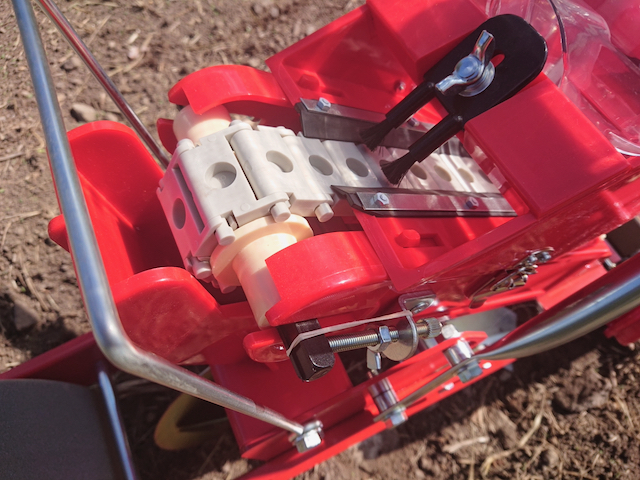

さて、方向転換の目安を作ったら、いよいよ苗を田植え機に載せます。

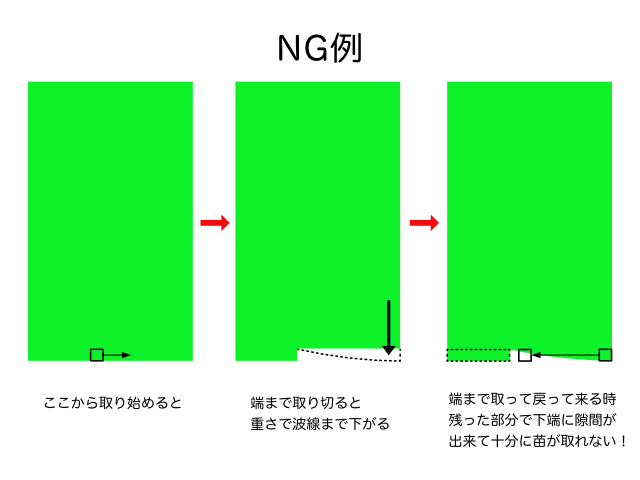

が、その前に、まず、苗載せ台(苗が載っている白い所)を左右どちらかの端に寄せておきます。

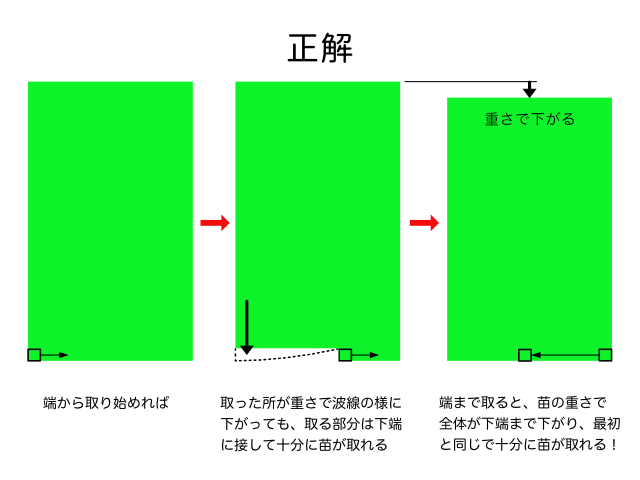

これは田植え爪が『載せた苗の端から順に取る様にする為』ですが、なぜこれが必要なのか伝わらないと思いますので図にしてみます。

これをしないで、途中から田植え爪が取り始めると、

この図の様になって、苗の下端に隙間ができ、田植え爪が必要量(図中の四角分)が取れなくなります。

では端から取り始めると、どうなるか。

この図の様になって、常に田植え爪が苗を取る部分は苗載せ台の下端に接しているので十分に苗が取れると言う訳です。(分かってもらえたかな?(笑)

9時から始めて、奥の3/4のコシヒカリ分を植え終わったところで休憩。(約1時間)

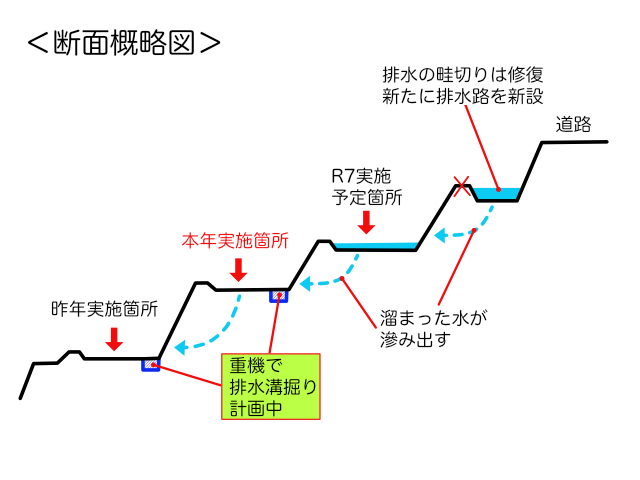

残りの部分、我が家は田んぼの水に沢水を使っていて夏場でも冷たいので、水口側の手前1/4には寒さに強いタカヤマモチ(餅米)を植えます。

もっとも、ここ最近では、地域の方々と餅つき忘年会をする為と、この時期にヨモギを採ってきて草餅を作って食べる、どちらも楽しいし美味しいしでメインの理由になってます。(笑)

休憩後、残り1/4にタカヤマモチを植えて、東の田んぼの機械植えは終了。

(時刻は10時半。ゆっくり休憩したのもあって、全体で約1時間半弱。)

なお、これから田植え機を上の田んぼに移動させますが、耕運機のカゴ車輪と違って、細い特殊な車輪ですがゴムが付いてますので、そのまま移動出来ます。

さて、上の田んぼを行います。

こちらもまず枕地分を植えずに回ってから、東の田んぼで植えたタカヤマモチの残りを苗載せ台から下ろしてコシヒカリに載せ替えます。

(もちろん、苗載せ台を端に寄せてから載せます。)

上の田んぼは、写真の右端に沿って左方向に順に植え、奥の枕地分を植えた後、最後に写真左側を手前に植えながら戻ってと植えます。

約30分でコシヒカリ分が終了しました。

こちらの方が早く終わったのは、植えて行って戻って来る距離が長いので『植える速度=田植え機を走らせる速度』を早くできるから、です。

もちろん、1年に1回の田植えで、1枚終わらせて慣れたのもありますが。(笑)

この田んぼの水口は手前側なので、手前側の植えて無い部分には、東の田んぼ同様にタカヤマモチを植えます。

タカヤマモチを植えて、機械植え分は終了です。(なんと、全体で約1時間!)

この日は一昨年ここ栃洞に家を購入され、近い将来、移住されるご夫妻が稲作に興味を持たれて、見学に来られてました。

普段から地域づくり活動にも参加いただき非常に助かっていて、この後の補植も手伝って下さいました!!

この写真は機械植えで残ったコシヒカリの苗。

タカヤマモチも同じくらい残りました。

これらを使って、機械で植えられなかった部分を補植していきます。

この作業は家内と見学の奥様にお願いし、私とご主人は田植え機の洗浄を行います。

洗浄は高圧洗浄機で行います。

この日はここまでの写真の様に良い天気でしたので、日向で十分乾かして、後日、可動部分など各部に給油を行い、保管場所に仕舞います。

補植の終わった東の田んぼ。

補植の終わった、上の田んぼ。

今年は、田んぼの準備①の記事で書いた様に、肥料を大幅に変えてますので、これから植えた苗の成長が例年とどう違うのか楽しみです。

以上で、今年の田植えが無事終了しました。

米作りはこれで一段落ですが、これからはどんどん草も伸びまくります!

なので、草刈りを頑張らなきゃ!!