第2回目に向けての事前準備として排水溝の施工を「岐阜県ふるさと水と土指導員」の制度を活用して行いましたので、その様子を記事にしてみたいと思います。

「第1回目の事前準備」で自力で出来るところは実施しましたが、しっかりとした圃場の排水溝の施工が必要です。

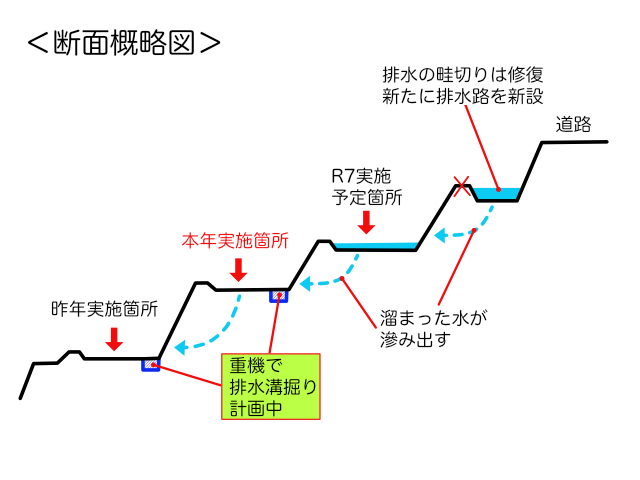

今回施工する排水溝は、この図中の緑の部分です。

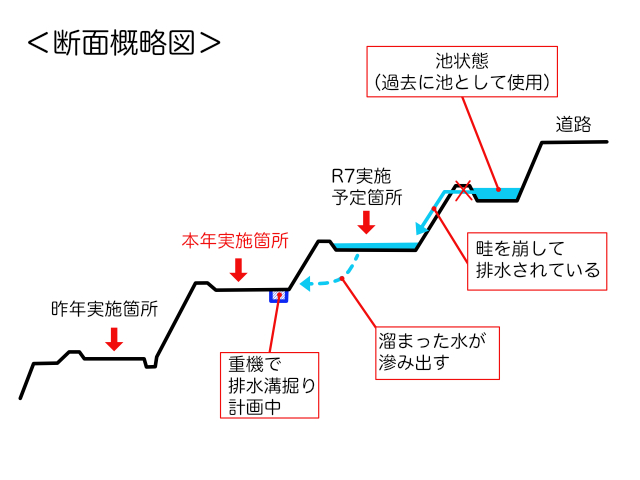

まず『なぜ排水溝が必要なのか?』を説明しますと、この概略図の様に上の段に溜まった雨水が地中を通って滲み出して来るからです。

(詳しい状況は「第1回目の事前準備」を見てください。)

では、なぜ『水が滲み出して来るとダメなのか?』と言いますと、『蕎麦は水に弱い作物だから』なのです。

この写真は昨年の8月の台風後の物ですが、降った雨水を排水させても右手の斜面の下から水が湧いて出て、応急処置として、抜根時に掘ってもらっていた排水溝に追加で人力で溝を掘りました。

この経験から『どんな大雨でも大丈夫』な様に、今年の栽培前にしっかりした排水溝を施工するのが良いと思ったからです。

それでは施工の様子を載せていきます。

施工は「六ノ里棚田米生産組合」を通しての依頼で、地元の土木工事会社が請け負ってくださいました。

最初の部分は、元々の畦に合わせて排水溝を掘っていきます。

使用している重機は「ミニバックホー」と言うそうで、小回りが効いて便利そうです。

ここからは元々の畦が無いので、斜面下に沿って掘ってもらいます。

排水溝の終わりの地点から、作業中の方向の写真。

奥の部分まで溝を掘った後は、畦が終わる所まで戻って、ミニバックホーのバケットで土を押さえ込んで、しっかりした畦をにしてくださってます。

『掘って出た土で畦っぽくして』とお願いはしてましたが、所々、圃場に溜まった水を抜ける溝を作ってくれたりと、丁寧に作業していただき感謝です。

完成した排水溝です。

溝幅と畦幅の分、耕地が狭くなりましたが、冠水して蕎麦がダメになる事を考えると、これで良いのです。

ちなみに、もし、ここを田んぼとして使っても、稲刈りの際に上の段の水が滲み出る事で、ぬかるんで上手く刈れない(棚田では良く有る問題)事も起きません。

続いて、ここは昨年実施した所です。

写真のミニバックホーの場所まで、昨年、抜根の際に排水路を掘ってもらってましたが、そこより奥も水が滲み出るので追加で掘ってもらいました。

こちらも奥まで、排水路が完成しました。

今年も蕎麦栽培しますので、これで安心して出来そうです。

溝掘り作業をしてもらっている間、私は何をしていたのかと言いますと、第1回目で伐採した桑の木の片付けを行なってました。

第1回目で伐採した時の写真。

人が立っている、その前の石垣の下に元々の排水路が有って倒した木の枝で塞がれてますので、早急に取り除く必要が有るのです。

ですので、エンジン・チェーンソーと電動チェーンソーを使い分けて細かく切っていきます。

太い部分は薪ストーブの燃料用に、細かい枝先はガードレール下に沿って積み上げて自然に朽ちるのを待つ予定です。

溝掘り作業が終わって、トラックにミニバックホーを積み込んだところ。

春先は雪の間に出来なかった仕事で忙しいそうで、世間はGWと言えどもこの後も他の現場に行くそうです。

積み込み作業を見ていましたが、仕事で慣れているとはいえ荷台幅ギリギリ(3cm程しか隙間が無い)をテキパキと積み込んでいたのは凄いと思いました。

全ての事前準備の終わった「源蔵寺棚田」です。

中央あたりに土が見える所が、昨年実施した所で、排水溝が見えているところが、今年実施する所です。

こうして見下ろすと、結構な広さでしょ?

今年の夏過ぎには、どちらも蕎麦の花が満開になっていると思います。

ちなみに、昨年実施した所に、昨年の蕎麦の「こぼれ種」がいっぱい芽を出してます。

他の草も生えてますが蕎麦の方が成長が早く、そして強いので、このまま育って行くかと。

でも「夏蕎麦」用の品種では無いので、育っても収穫は見込めないと思いますが、他の雑草を抑制してくれるので、今年の秋蕎麦栽培に向けてはこのままでも良いのかとも。

さて、耕してしまうか、このまま蕎麦に育ってもらうか、悩ましいところです。(笑)

「源蔵寺棚田の再生」第2回目は5月18日(土)予備日として翌日の19日です。

多くの方のご協力が得られれば、助かります。

皆様のご参加をお待ちしてます!